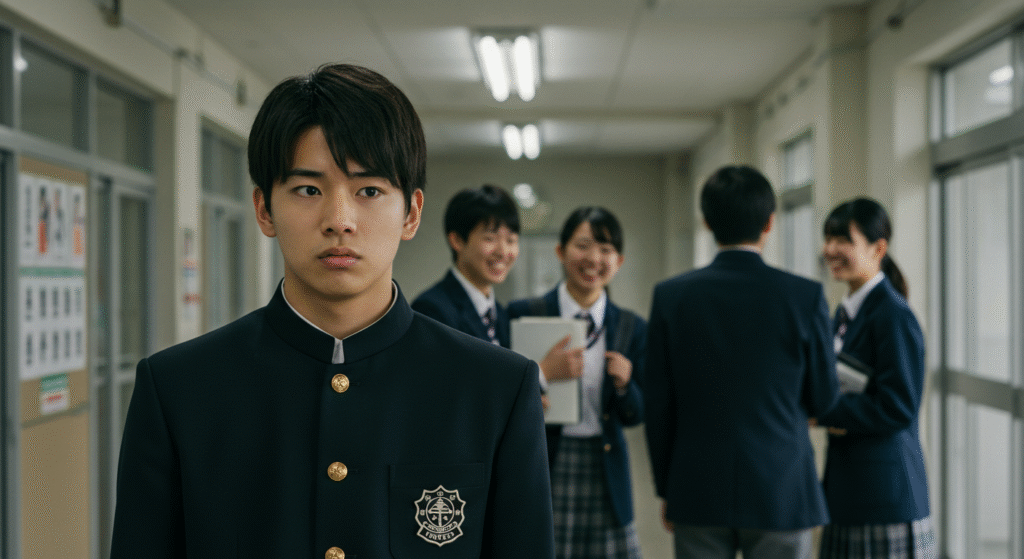

「指定校推薦の校内選考って、正直めちゃくちゃ怖い…」

そう感じているのは、あなただけではありません。

成績は足りているのか? 先生はどう評価しているのか? 周りの友達と比べられて落ちるかもしれない…。考えれば考えるほど不安が膨らみ、眠れなくなる受験生も少なくありません。でも安心してください。校内選考の「怖さ」は、仕組みを正しく理解し、準備の方法を知ることで驚くほど軽くなります。

本記事では、誰もが抱く不安の正体を解き明かし、合格へつながる具体的な対策を徹底解説します。読み終えるころには、「怖い」気持ちを前向きな力に変えるヒントが必ず見つかるはずです。

指定校推薦の「校内選考」が怖いと感じる理由

指定校推薦は、大学進学を希望する生徒にとって大きなチャンスですが、その前に立ちはだかるのが「校内選考」です。多くの人がこの校内選考を「怖い」と感じるのは、結果が出るまでの不透明さや人間関係への影響が大きいからです。

ここでは、具体的にどのような点が不安を生むのかを整理していきます。

成績や内申点で落とされる不安

指定校推薦では、評定平均など学業成績が重視されます。多くの高校では「評定平均4.0以上」などの条件を課している場合があり、条件を満たしていても安心できないことがあります。

「定期テストで少しでも失敗したら不利になるのでは」

「苦手科目が足を引っ張ってしまうかもしれない」

このような考えから、不安や緊張感が強まります。また、学校生活全体の評価が含まれるため、授業態度や提出物の遅れも影響する可能性があり、気を抜けない状況に追い込まれてしまいます。

参考:大学入試センターの公式情報では、推薦入試において「評定平均や学校内での総合的な評価が重要視される」と説明されています(大学入試センター)。

先生の評価や推薦基準が見えにくい

校内選考が不安な理由の一つに「先生の評価」があります。多くの学校では具体的な選考基準が全て公表されていないため、「なぜあの人が通って自分は通らなかったのか」が見えづらいのです。

評価に影響する可能性がある要素

- 委員会や部活動での役割

- 出席日数や遅刻・欠席の有無

- 校内での協調性や積極性

成績表に載らない部分が判断材料となることもあり、「自分ではコントロールできないのでは」と不安を強めてしまいます。

周囲の友人との比較や人間関係のプレッシャー

校内選考は同じ学校の仲間同士で枠を争うため、人間関係に影響を与えやすいのも特徴です。

- 仲の良い友達と同じ大学を希望している

- 部活で共に頑張ってきた仲間と競うことになる

- 落ちたときに「周囲からどう思われるか」が気になる

特に推薦枠の数が限られている場合、仲間がライバルになることから人間関係に緊張が走ります。合否がわかるとすぐに学校中に噂が広がることもあり、「失敗したらどうしよう」という恐怖が増してしまいます。

【補足】なぜ「怖い」と感じるのか

校内選考が「怖い」と感じられる背景には、次のような要素があります。

- 評価基準が曖昧:内申点だけでなく、生活態度や協調性など目に見えにくい部分が含まれる

- 友人との比較:身近な人と競い合うことで心理的な負担が大きい

- 結果が不透明:なぜ合否が決まったのか、本人に説明されない場合が多い

- 将来への影響:選考に落ちると「自分の努力が認められなかった」と感じてしまう

このように、校内選考が怖いのは単に合否の問題ではなく、自分の評価や人間関係、そして将来に直結する判断が他者の手に委ねられているからです。

校内選考の仕組みを正しく理解しよう

指定校推薦の「校内選考が怖い」と感じる多くの人は、そもそもの仕組みをよく理解できていないことが原因です。

誰がどのように決めているのか、どんな基準で判断されているのかが見えにくいと、不安や不信感が生まれやすくなります。

ここでは、校内選考の流れや評価のポイントを整理していきます。

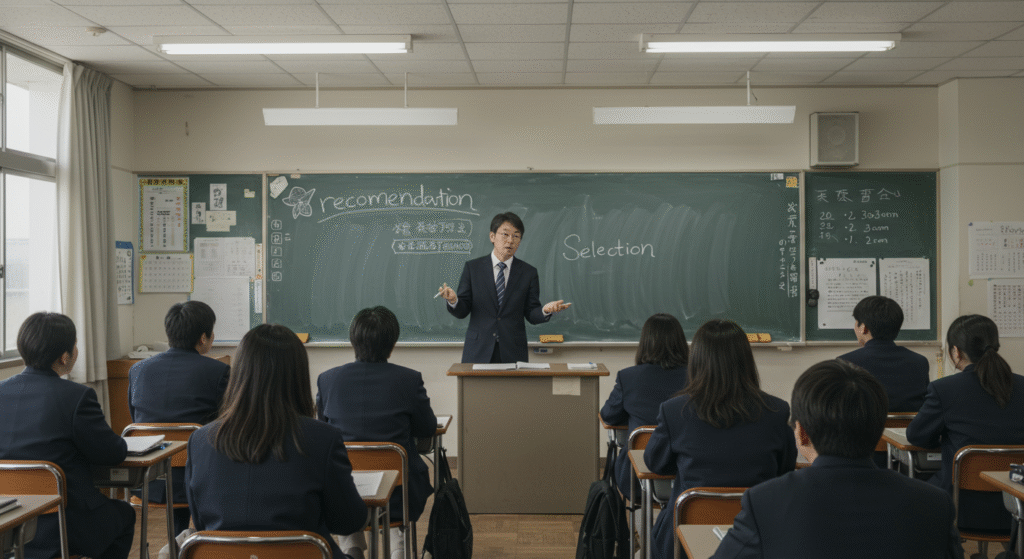

指定校推薦の流れと校内選考の位置づけ

指定校推薦は、大学が信頼する高校に「推薦枠(スカウト枠)」を与え、その中から高校が生徒を選ぶ制度です。

そのため、まず高校内で誰を推薦するかを決める「校内選考」が行われます。

一般的な流れ

- 大学から高校へ推薦枠が届く(例:A大学経済学部1名、B大学文学部1名など)

- 希望者を募集し、志望理由書や活動実績を提出

- 校内選考を実施(成績・生活態度・人物面を総合評価)

- 推薦者を決定し、大学へ正式な推薦書を提出

この校内選考は、単に「成績が良い人」を選ぶのではなく、「学校の代表として大学に推薦できる人物か」を見られる大切な過程です。

参考:文部科学省の公式資料でも「推薦にあたっては、高等学校長が責任をもって適切な者を選考すること」と記載されています(文部科学省|大学入学者選抜の基本方針)。

校内選考で重視される3つのポイント(成績・態度・人物像)

校内選考で注目されるのは、大きく分けて以下の3つです。

① 成績(評定平均)

大学ごとに「評定平均○以上」という条件が定められている場合が多く、それを満たすことが応募の前提条件となります。

しかし、同じ評定の生徒が複数いる場合、他の要素で差がつくことがあります。

テストの点数だけでなく、提出物や授業中の姿勢など「継続的な努力」が評価されます。

② 態度(学校生活での姿勢)

提出物の期限、授業中の態度、遅刻や欠席の少なさなど、日常生活での誠実さが重視されます。

普段からの行動が記録として残るため、短期間で取り繕うことはできません。

先生は「大学に行っても責任を持って学べるか」という視点で見ています。

③ 人物像(推薦にふさわしいか)

校内選考では、学力以外に「人格的にふさわしいかどうか」も重視されます。

面談では、志望理由が明確であるか、大学で何を学びたいのか、将来の展望があるかなどを確認されます。

また、協調性やリーダーシップ、他者への思いやりなども大切な評価ポイントです。

学校ごとの違いと「見えない基準」について

校内選考の基準は学校によって異なります。

一部の高校では明確な評価表を提示しますが、多くの場合は「先生方の会議で総合的に判断」される形になります。

たとえば、ある高校では「部活動の貢献度」を重視する場合もあれば、

別の高校では「推薦後の辞退がない誠実さ」を重視することもあります。

このような違いは、学校の方針や過去の実績、大学との信頼関係によって変化します。

そのため、同じ評定でも結果が異なることがあるのです。

ただし、どの学校でも共通しているのは、先生たちは「学校の信頼を守るために責任をもって選考している」ということです。

決して感情や favoritism(えこひいき)で決まるわけではありません。

【補足】怖さを和らげる第一歩は「仕組みを知ること」

校内選考が怖く感じるのは、「知らないこと」が多いからです。

流れや評価の基準を理解すれば、次に何をすればよいかが見えてきます。

- 自分の評定平均を確認して、必要な教科を重点的に上げる

- 授業態度や提出物など、日常の行動を丁寧に積み重ねる

- 面談では「なぜその大学を志望するのか」を明確に伝える

こうした行動を意識することで、校内選考に対する漠然とした不安が少しずつ和らぎます。

「怖い」と感じる気持ちは自然なことですが、正しく理解することで、その怖さは次第に「自信」に変わっていきます。

怖さを和らげるための準備と心構え

「指定校推薦の校内選考が怖い」と感じるのは、結果が自分の努力以外の要素で左右されるように思えるからです。しかし、実際には「自分でできる準備」を重ねることで、不安をかなり減らすことができます。

ここでは、心の準備と行動の両面から、怖さを和らげるための具体的な方法を紹介します。

成績だけに頼らない「普段の学校生活」の大切さ

校内選考では、評定平均だけでなく、日常の学校生活全体が評価されます。

そのため、「授業態度」「提出物」「協調性」といった、普段の行動が大きく影響します。

先生方は日常の姿をよく見ています。

提出期限を守る、授業中に集中して取り組む、周囲と協力して活動する――

こうした小さな積み重ねが「信頼」という形で評価に反映されます。

特に、学級委員や部活などで責任を持って行動した経験は高く評価される傾向があります。

つまり、校内選考に向けて意識すべきなのは「点数を取ること」だけでなく、「日常の姿勢を磨くこと」。

一日一日の積み重ねが、自分の自信につながります。

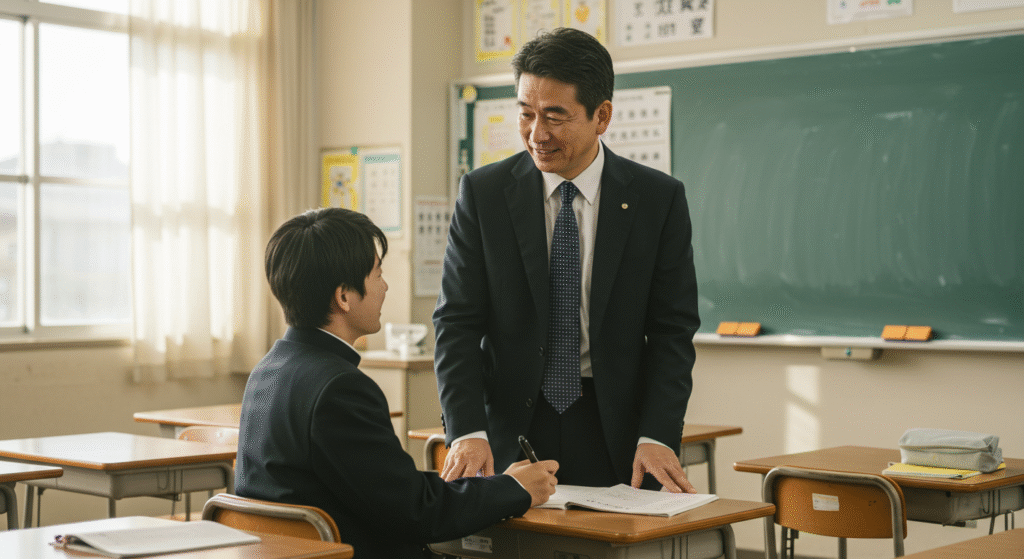

先生との関係性を築くコミュニケーションの工夫

校内選考では、担任や教科担当の先生の意見が反映されることが多いです。

そのため、先生との信頼関係を築くことが大切です。

具体的なポイント

- 授業でわからないことを積極的に質問する

- 進路相談では自分の考えをしっかり伝える

- 指導を受けた際には「ありがとうございます」と感謝を言葉で伝える

こうした何気ないコミュニケーションが、先生に「真剣に頑張っている」という印象を与えます。

信頼関係ができると、先生も安心して推薦を検討できます。

また、面談で緊張しやすい人は、日常的に先生と話す機会を増やすことで、自然と会話に慣れることができます。

先生も味方になってくれる存在です。恐れずに心を開くことが、選考への不安を減らす近道です。

志望理由書・面談準備で自信をつける方法

校内選考で多くの人が不安に感じるのが、「志望理由書」と「面談」です。

この2つは事前にしっかり準備できる部分なので、怖さをコントロールしやすいポイントでもあります。

志望理由書の準備

志望理由書は「なぜその大学でなければならないのか」を明確に伝えるものです。

「学びたい分野」と「将来の目標」を結びつけると説得力が増します。

たとえば、

「経済学を学び、地域活性化に貢献したい。その第一歩として、地域連携に力を入れている○○大学を志望した」

というように、自分の言葉で理由を説明できるようにしておくと安心です。

面談の準備

面談は完璧さよりも「誠実さ」が大切です。

しっかり準備しておくことで、怖さが「自信」に変わっていきます。

ここで一歩踏み出したいあなたへ

志望理由書や面談準備を「ひとりで進めるのは不安…」という方には、

総合型選抜・推薦入試に強い【オンラインのメガスタ】 が心強い味方になります。

専門講師のサポートで、「怖い」から「できそう!」へ。

行動が変われば、不安は必ず自信に変わります。

👉 メガスタ公式サイトで無料相談を受ける

参考:大学入試センターでは、面接評価の目的として「学ぶ意欲・態度・表現力」を重視していると明記しています。

【補足】怖さを前向きなエネルギーに変える

「怖い」と感じるのは、自分の未来に真剣に向き合っている証拠です。

その気持ちを否定する必要はありません。むしろ、その緊張感を「やる気」や「準備」に変えることが大切です。

- 不安だからこそ、早めに行動できる

- 緊張するからこそ、丁寧に準備できる

- 怖いと感じるからこそ、成長のチャンスになる

このように、怖さは決して悪い感情ではありません。

自分の未来を大切に思っているからこそ生まれる感情です。

怖さを前向きな力に変え、納得のいく校内選考を迎えましょう。

校内選考で落ちるケースとその後の選択肢

指定校推薦の「校内選考」は、合格すれば進路が確定する大きなチャンスですが、その一方で「落ちるかもしれない」という不安が常につきまといます。

この章では、どんな場合に落ちてしまうのか、そしてもし落ちた場合にどう立ち直るべきかを具体的に解説します。

怖さを少しでも和らげるために、現実的な視点と行動のヒントを整理していきましょう。

どんな場合に不合格になるのか?(実例と注意点)

校内選考では、単に「評定平均が高いかどうか」だけで決まるわけではありません。

多くの高校では、次のような要素を総合的に判断しています。

① 成績条件を満たしていない場合

大学が定める「評定平均4.0以上」などの条件を下回っていると、応募の時点で選考対象外になることがあります。

また、条件ギリギリだと他の候補者との比較で不利になるケースもあります。

特に理系学部などでは、数学や理科などの主要科目の成績が重視される傾向があります。

② 提出物・態度に問題がある場合

定期テストだけでなく、日常的な提出物の遅れや欠席の多さも評価に影響します。

「成績は良いけれど提出物を出さない」「授業態度が悪い」などの印象があると、信頼性に欠けると判断されることがあります。

③ 志望理由や面談内容が不十分な場合

校内選考では、志望理由書や面談を通して「どれだけその大学で学びたいか」「学校の代表としてふさわしいか」が見られます。

他の候補者が明確な目的を語っている中で、曖昧な回答をしてしまうと、評価が下がることもあります。

④ 先生方の総合判断で落選するケース

学校全体のバランスを考えて、先生方の会議で最終判断されることもあります。

たとえば、「推薦後の辞退リスクがある生徒」は避けられる傾向があります。

そのため、普段から誠実に行動し、信頼を得ておくことが大切です。

もし落ちたらどうする?一般入試・公募推薦への切り替え

校内選考で不合格になっても、大学受験のチャンスはまだ十分にあります。

むしろ、このタイミングで「切り替えが早い人」が最終的に合格を勝ち取ることが多いです。

一般入試に切り替える場合

推薦に向けて積み上げてきた基礎学力は、一般入試でも大きな武器になります。

校内選考の不合格が決まったら、すぐに勉強スケジュールを組み直しましょう。

例えば:

- 苦手科目を重点的に復習

- 共通テスト対策に時間をシフト

- 志望校を2〜3校に再設定

落ち込むよりも、「今できること」に集中することが最も大切です。

公募推薦・総合型選抜(旧AO入試)を検討する場合

指定校推薦に落ちても、他の推薦方式を利用できる可能性があります。

公募推薦や総合型選抜は、学力だけでなく「自己PR」や「志望理由」が重視される入試です。

校内選考の経験が、面接や小論文の練習にも生かせます。

参考:文部科学省の「大学入学者選抜実施要項」では、推薦入試や総合型選抜を「多様な学習活動や意欲を評価する制度」として位置づけています(文部科学省)。

校内選考に落ちても「時間を無駄にしない」過ごし方

不合格になった直後は落ち込みますが、その時間を「前向きな準備期間」に変えることができます。

① 自己分析をする

なぜ落ちたのかを冷静に振り返りましょう。

成績なのか、志望理由書の内容なのか、自分の中で次に生かせる反省点を整理することが大切です。

② 志望校の再検討

「この大学で本当に学びたいことは何か?」を考え直すことで、新しい目標が見えてくることもあります。

視野を広げることが、結果的に後悔しない進路選択につながります。

③ 習慣を維持する

校内選考に向けて頑張ってきた勉強習慣を絶やさず続けることが、合格への近道です。

不合格の経験は、次への準備期間として活かせば無駄にはなりません。

【補足】怖いけれど、前を向ける理由

校内選考に落ちるのは決して「終わり」ではありません。

むしろ、そこで得た経験が次の挑戦の糧になります。

「怖い」と感じるのは、自分の未来に本気で向き合っているから。

その気持ちがある限り、何度でも立ち上がる力になります。

推薦の結果にかかわらず、自分の努力が確かに力になっていることを忘れずに。

怖さを受け入れ、次のステップへ踏み出す勇気が、最終的にあなたを合格へ導きます。

指定校推薦の校内選考に臨む受験生へのアドバイス

指定校推薦の校内選考を控えると、「もし落ちたらどうしよう」「怖くて不安でたまらない」という気持ちになるのは自然なことです。

ですが、その「怖さ」は決して悪いものではありません。

むしろ、自分の未来に真剣に向き合っているからこそ生まれる感情です。

ここでは、そんな不安を前向きな力に変えるための考え方と行動のヒントをお伝えします。

「怖い」気持ちを前向きな力に変える考え方

怖いと感じるのは、「失敗したくない」「期待に応えたい」という強い思いがあるからです。

この感情は、あなたが本気で挑んでいる証拠です。

不安を完全に消すのではなく、「行動のエネルギー」に変えていくことが大切です。

具体的な考え方の例

- 「怖い=本気で頑張れている証拠」だと捉える

- 「完璧じゃなくても、今できることを積み重ねよう」と意識する

- 「結果はどうであれ、この経験が次に生きる」と自分に言い聞かせる

心配を力に変えることで、焦りやプレッシャーの中でも冷静に行動できるようになります。

不安を“敵”ではなく“味方”として受け止めることが、校内選考を乗り越える第一歩です。

落ちるかもしれない不安とどう向き合うか

校内選考の怖さの根本には、「結果が自分でコントロールできない」という不安があります。

たしかに、最終的な判断は先生方に委ねられる部分もありますが、

自分ができることを明確にしておくことで、心の負担を軽くすることができます。

不安を和らげる3つの行動

- 自分の努力を“見える化”する

→ ノートに「できたこと」「頑張ったこと」を書き出すことで、自信を取り戻せます。 - 先生に相談して客観的なアドバイスをもらう

→ 不安を一人で抱えず、信頼できる先生に聞くことで気持ちが整理されます。 - 結果よりも「成長」を意識する

→ 校内選考に向けて努力した経験は、たとえ不合格でも次の挑戦で必ず役に立ちます。

「落ちたらどうしよう」ではなく、「ここまで頑張った自分を誇ろう」という視点を持つだけで、心はぐっと楽になります。

指定校推薦を目指すうえでのリスクとメリットを理解する

指定校推薦には大きなメリットがある一方で、リスクも存在します。

この両面を理解しておくことで、必要以上に怖がらず冷静に向き合えるようになります。

メリット

- 早期に進路が確定し、大学入学後の準備に時間を使える

- 学校での努力(内申や活動)が評価されやすい

- 面接や志望理由書など、社会に出てからも役立つ経験が得られる

リスク

- 校内選考で落ちると精神的にショックが大きい

- 他の入試方式に切り替える場合、勉強の再スタートが必要

- 一度推薦が確定すると、辞退しづらい(大学と学校の信頼関係に関わる)

リスクを理解しておくことで、結果に左右されすぎず、次の行動に移りやすくなります。

「指定校推薦はゴールではなく、ひとつの選択肢」と考えることが、冷静に取り組むコツです。

参考:文部科学省では、推薦入試について「多様な能力を評価する制度であり、学校の責任と生徒の自覚が求められる」と明記しています(文部科学省)。

【補足】怖さを受け入れることで成長につながる

「怖い」という感情は、あなたがそれだけ真剣に挑んでいる証です。

それを否定するのではなく、受け入れることで成長に変えられます。

- 不安を感じる → だからこそ準備を怠らない

- 緊張する → だからこそ本番で集中できる

- 落ちるかもしれない → だからこそ努力の価値を実感できる

このように、怖さは成長のきっかけでもあります。

校内選考を通して得た経験は、将来どんな進路を選んでもあなたの力になります。

結果がどうであれ、「怖かったけれど、最後までやり切れた」と思える経験こそが、

大学入学後、そしてその先の人生での大きな財産になるのです。

保護者や先生との関わり方で不安を減らす

指定校推薦の校内選考は、受験生本人だけでなく、家族や先生との関わり方でも結果や心の安定に大きく影響します。

「親にどう話せばいいのか」

「先生にどこまで相談していいのか」

「周りの意見に振り回されてしまう」――

そんな悩みを抱えている人も多いはずです。

ここでは、周囲の支えをうまく活用しながら、不安を軽くする方法を紹介します。

親にできるサポートと声かけの工夫

校内選考を控えた時期、保護者の言葉は想像以上に大きな影響を与えます。

「頑張ってね」と言われても、プレッシャーに感じる場合もあれば、「応援してるよ」の一言で心が救われることもあります。

保護者に意識してほしいポイント

- 結果より過程を見てあげる

「合格できるか」よりも、「ここまで努力してきたこと」を認める言葉が効果的です。

例:「毎日頑張ってたの見てたよ」「ここまで来ただけでもすごいよ」 - 過度に期待をかけない

「絶対受かるよ」「推薦なんだから大丈夫」と言われると、逆にプレッシャーになります。

無理に励ますよりも、「どんな結果でも応援してる」というスタンスが安心につながります。 - 話を“聞く側”に回る

アドバイスよりも、まずは不安を受け止めることが大切です。

話を遮らずに「そう感じるんだね」と共感することで、子どもは安心して本音を話せるようになります。

この時期の受験生にとって、親の存在は“評価者”ではなく“味方”であることが一番の支えです。

担任・進路指導の先生に相談しておくべきこと

先生は、校内選考の仕組みや基準を一番よく知っている立場です。

しかし、「忙しそうで聞きにくい」「何を質問したらいいかわからない」と感じている人も多いのではないでしょうか。

相談しておくと良い内容

- 推薦枠の基準と日程の確認

どの大学・学部の枠があり、どんな条件が必要かを事前に把握しておきましょう。 - 選考で重視される点

評定以外に、提出物・面談・生活態度など、先生がどこを見ているかを確認すると安心です。 - 志望理由書や面談のフィードバック

書き方の添削や模擬面談をお願いすると、評価のポイントを具体的に知ることができます。

先生に相談するのは勇気がいりますが、「わからないまま不安で過ごす」よりも「質問して納得する」ほうが、はるかに気持ちが落ち着きます。

また、日常的に話しかけることで、先生との信頼関係も深まり、選考時の印象にもプラスに働きます。

周囲に振り回されない「自分軸」を持つ

校内選考の時期は、友人や周囲の声に影響されやすいものです。

「○○が受かりそう」「△△先生はあの人を推薦するらしい」といった噂が流れると、つい気になってしまいますよね。

しかし、大切なのは他人の結果ではなく「自分がどうありたいか」です。

自分軸を保つためのヒント

- SNSや周囲の噂から一時的に距離を置く

- 「私は私」と口に出して、自分のペースを確認する

- 比較するのではなく、「昨日の自分より成長しているか」で判断する

他人と比べるほど焦りが増し、本来の自分の強みを見失ってしまいます。

「周りは関係ない、自分のベストを尽くす」――この意識が、怖さに飲み込まれないための最大の防御策です。

【補足】支えを受けながら「自分の意志」で挑む

指定校推薦は、周囲のサポートが欠かせない一方で、「最終的に決めるのは自分」という姿勢も大切です。

親や先生の意見を参考にしつつも、最終的には「自分で選んだ」と納得できる選択をすることが、結果への満足度を大きく左右します。

- 周囲の助言を受け入れながらも、「自分はどうしたいか」を常に意識する

- 落ちたとしても、「自分で決めた道なら後悔しない」と言えるように準備する

- 自分の意志を大切にできる人は、大学に入ってからも伸びる

不安な時こそ、支え合いながらも“自分の軸”を忘れないこと。

その姿勢が、校内選考というプレッシャーの中でも心を安定させ、あなたをより強く成長させてくれるはずです。

【まとめ】指定校推薦の校内選考が「怖い」と感じる理由と安心のポイント

指定校推薦の校内選考を前に「怖い」と不安になるのは自然なことです。ですが、正しい理解と準備でその怖さは和らげられます。ここでは記事全体の要点を整理しました。

校内選考が「怖い」と感じる主な理由

- 成績や内申点が基準に届かないかもしれない不安

- 先生の評価や学校独自の基準が見えにくいこと

- 周囲の友人との比較や人間関係のプレッシャー

校内選考の仕組みを理解することが安心につながる

- 指定校推薦は「成績・態度・人物像」を総合的に判断される

- 学校ごとに評価基準や重視するポイントが異なる

- 不安の正体は「情報不足」。仕組みを知るだけで心が落ち着く

不安を和らげるための準備と心構え

- 提出物・授業態度など日常の生活を丁寧に積み重ねる

- 先生と信頼関係を築くことで安心感が増す

- 志望理由書や面談準備を重ね、自信を持てる状態にしておく

校内選考に落ちても進路は続いている

- 成績不足や競争で落ちることはあるが、公募推薦・一般入試に挑戦可能

- 志望理由書や面談練習の経験は他の入試にも必ず活かせる

- 落ちた経験が次の試験に役立つ「財産」になる

怖さを前向きな力に変える考え方

- 「怖い」と思えるのは本気で挑んでいる証拠

- 不安は「やるべき準備の合図」と捉える

- 指定校推薦はあくまで選択肢のひとつ。他のルートも必ずある

校内選考の不安を「安心」に変えるサポート

指定校推薦の準備を進める中で、

「志望理由書の書き方が分からない」「面接が怖い」と感じる方も多いです。

そんな時に頼れるのが、総合型選抜・推薦入試専門のオンライン指導【メガスタ】です。

- 志望理由書・面接対策まで1対1で徹底サポート

- 大学ごとの採点基準に沿った実践的カリキュラム

- オンライン完結で自宅から効率よく対策

- 他塾よりも安く、家計にもやさしい料金設定

不安を感じるのは「本気で挑もうとしている証拠」です。

信頼できるサポートを味方につけて、怖さを“自信”に変えていきましょう。

「指定校推薦 校内選考 怖い」と感じる気持ちは自然なこと。

情報を正しく知り、準備を重ねれば安心して臨める。

もし結果が思い通りにならなくても、進学の道は必ず開かれている。

怖さを押し殺すのではなく、未来に向かうエネルギーに変えて進むことが、合格への最短ルートです。