模試の結果を見て「このままじゃ志望校に届かないかも…」と不安になっていませんか?

共通テスト本番までに、模試から何点上げられるのか——

これは受験生にとって最も気になるテーマです。実は、平均すると+30点、本気で取り組めば+100点以上伸ばした例もあります。

「判定が低いけど逆転は可能?」「どの科目から勉強すれば効率的?」「模試の判定と本番の差は本当にあるの?」——

この記事では、そんな疑問にすべて答えます。あなたの不安を希望に変える“点数が伸びる具体的戦略”を、今から一緒に見ていきましょう。

結論|共通テスト模試から本番までに上がる点数の目安

「共通テスト模試から本番までに何点上がるのか?」——これは受験生が最も知りたい不安のひとつです。

結論からいうと、平均で+30点前後、取り組み方次第で+50〜100点アップも十分に可能です。

実際、多くの受験生が本番直前の1〜2ヶ月で一気に点数を伸ばします。

ただし、全員が自動的に伸びるわけではありません。伸びる人には明確な理由があり、逆に伸びない人にも共通の原因があります。

本記事では、平均的な上昇幅だけでなく、判定別のリアルな点数上昇シナリオまで、他ではあまり語られない視点で深掘りしていきます。

平均は+30点前後、努力次第で+100点も可能

一般的に、共通テスト模試と本番の点数差は+20〜40点がボリュームゾーンです。

これはデータ的にも、受験指導の現場的にも非常に再現性の高い数字です。

なぜ多くの受験生が+30点前後伸びるのか?

- 本番形式の慣れ:時間配分が改善し、ケアレスミスが減る

- 直前期の集中力アップ:冬休み〜1月の勉強量増加

- 苦手単元の最終的な穴埋め:模試後の弱点補強が効いてくる

特に大きいのが、「本番形式への慣れ」です。共通テストは問題の特徴が非常に特殊で、演習量を積むだけで10〜20点は伸びるケースも多いです。

+100点以上伸びるのはどんな人?

以下の3つに当てはまると、100点アップが現実味を帯びます。

- 直前期に勉強量が爆増するタイプ(冬休みに1日7〜10時間)

- 科目の完成度にムラがあるタイプ(得意科目を一気に伸ばせる)

- 模試でまだ本番形式に慣れていなかったタイプ

実際、秋の模試から本番にかけて+80〜120点伸ばした受験生は毎年一定数存在します。

模試の点数だけ見て不安になる必要はまったくありません。

上がる人・上がらない人の違いとは?

ここでは、現役・浪人問わず実際の受験生を見てきた経験から「伸びる人の特徴」「伸び悩む人の特徴」を整理します。

伸びる人の共通点

- 模試の復習量が多い(間違いを分析 → 同じミスを繰り返さない)

- 得点源を明確にしている(英語/社会/理科を伸ばす人は強い)

- 本番形式の演習を週1〜2で実施

- 「優先順位」を理解している(完璧主義ではなく、“効率”で動く)

伸び悩む人の共通点

- 模試の復習をしない(同じミスを本番まで引きずる)

- 勉強時間がバラバラ(直前期に加速がかからない)

- 配点戦略がない(「苦手を全部潰したい」と考えすぎる)

- 過去問演習が少ない(時間配分の感覚が本番仕様にならない)

模試と本番の点数差は、“才能”ではなく“準備の質と量”で決まると言い切れます。

判定別(A〜E判定)の点数上昇シナリオ

「自分の判定なら、どのくらい点数が伸びる可能性があるのか?」と気になって検索している人がとても多いです。

そこで、判定別にリアルな点数上昇シナリオを言語化しました。

A判定|+10〜20点で安定圏へ

A判定の人は基礎が仕上がっているため、劇的な伸びよりも安定感の確保が重要です。

特に英語・現代文・数学IIBの「ケアレスミス減少」で10〜20点アップが現実的。

B判定|+20〜40点で合格圏へ最接近

最も伸びやすい層。弱点単元の克服で20〜40点は十分可能。

社会・理科の伸びしろが大きいケースが多いです。

C判定|+30〜60点で逆転が見える

C判定は「仕上がり途中」の状態。直前期の頑張りが最も反映されます。

特に英語リーディング・社会・理科を武器にできれば、一気に伸びる可能性大。

D判定|+50〜80点で勝負圏に突入

D判定の受験生は焦る時期ですが、実は挽回余地が最も大きい層でもあります。

「戦略のミス」や「勉強の抜け」が原因のことが多いため、勉強内容を切り替えると点数が急上昇することも。

E判定|+80〜120点で大逆転も十分

E判定からでも逆転は現実的です。

実際、共通テストは全体の配点が非常に高いため、得意科目で一気に点を稼ぐことができます。

英語・社会の集中対策で短期間に+40〜70点上げる例は珍しくありません。

判定はあくまで「現状のスナップショット」にすぎません。

本番までにやるべきことをやれば、点数は伸びます。

なぜ「共通テスト模試から何点上がる」が気になるのか?

「共通テスト模試から何点上がるのか?」——

この疑問の裏には、単なる点数の変化ではなく、“自分はまだ間に合うのか”という確かめたい気持ちがあります。

特に秋〜冬の模試が返ってきたタイミングでは、点数や判定が想像以上に厳しく、未来への不安が一気に押し寄せやすい時期です。

多くの受験生がこのキーワードを検索するのは、今の成績からどれだけ伸びる可能性があるのかを知りたいからです。この記事では、その心理を深く掘り下げ、検索者が知りたい情報を具体的に整理しています。

模試の判定が低く「逆転合格の可能性」を知りたい

「判定が悪かったけど、ここから逆転できるの?」という不安は、多くの受験生が抱えています。

これはとても自然なことで、模試の判定だけでは本番の結果を決めきれない理由がいくつもあるためです。

- 秋の模試はまだ穴が残っている

- 冬休み〜1月で勉強量が最大化する

- 苦手単元が直前期に最も伸びやすい

- 本番形式への慣れが直前期に完成する

実際、模試でC〜E判定でも、本番で+60〜100点伸ばして合格圏に入るケースは珍しくありません。

受験生の多くは、この「逆転合格の現実味」を知りたくて検索しています。

特に以下のような疑問を持つ人が多いです。

- 「模試でE判定だった人でも受かった例はある?」

- 「本番で大きく伸びる人はどんな勉強をしている?」

- 「逆転が狙える科目と、伸びにくい科目は?」

これらの疑問に共通しているのは、「まだ可能性があるなら、信じられる材料がほしい」という切実な気持ちです。

「あと何点で合格できるか」の距離を把握したい

検索者のもう一つの大きな動機が、「合格まであとどれくらい必要なのか?」という距離感を知ることです。

点数を見ても、それが現実的に届くラインなのか判断がつかないため、数字の根拠を求めてこのキーワードを調べる人が多いです。

たとえば。

- 志望校の合格ラインが650点 → 模試が580点 →「残り70点は届く?」

- 昨年の最低点が720点 → 模試が640点 →「この差を埋められる?」

距離を可視化すると勉強戦略が立てやすい

「あと何点必要なのか」がはっきりすると、次のようなメリットがあります。

- 伸ばすべき科目が明確になる

- 直前期の勉強時間を配分しやすくなる

- どこを優先すればもっとも効率的か判断できる

特に共通テストは配点が大きいため、英語・社会のように短期間で伸びやすい科目を武器にできれば、残り50〜80点の壁でも十分突破可能です。

受験生が検索する背景には、距離が見えれば、努力の方向性がわかる安心感があるのです。

「模試の成績と本番の差」が本当にあるのか疑問に思う

「模試と本番ってどれくらい違うの?」という疑問も、多くの検索者が知りたいポイントです。

模試で点数が安定しないと、「本番も同じように崩れるのでは…」と不安が強くなりやすいからです。

模試と本番の違いは“環境と心理”が大きい

共通テスト本番と模試は形式こそ似ていますが、次の点で大きく異なります。

- 本番の緊張感が集中力を高める

- 直前期に問題形式への慣れが進む

- 時間配分の最適化が最後の1ヶ月で整う

特に、大学入試センターが公開している共通テストの公式資料でも、本番の特徴として「初見問題への対応力」が問われることが示されています。この対応力は直前期の演習で大きく伸びやすく、模試と本番の差を生む一因になっています。

本番で上がる人が多い“意外な理由”

本番のほうが伸びやすいのは、学力だけでなく、心理的な作用も大きいです。

- 緊張で集中力が研ぎ澄まされる

- 「ここで決める」という気持ちがミスを減らす

- 直前期の勉強が最も記憶に残りやすい

こうした理由から、模試より本番で点数が上がるのは自然なことです。

受験生が検索するのは、この「模試では測れない本番力の正体」を知りたいからともいえます。

実際にどれくらい上がった?先輩受験生の体験談

「共通テスト模試から何点上がるのか?」という疑問は、単に平均値を知りたいのではなく、“自分と同じ状況の人がどれくらい伸びたのか”というリアルな体験談を知りたい気持ちから生まれています。

ここでは、実際の指導現場で見てきたケースをもとに、もっとも参考になる3つのパターンを紹介します。

模試C判定から+80点で国公立大に合格した例

C判定は、まだ完成していない単元がいくつか残っている状態でありながらも、大きく伸びる可能性を秘めたゾーンです。以下のケースは、その代表例です。

【状況】

- 秋の共通テスト模試:580点(C判定)

- 国公立大の目標ライン:660点前後

- 苦手:英語リーディング・数学IIB

- 得意:国語・日本史B

【本番結果】

660点(+80点)で国公立大合格

【上がった理由】

- 英語の時間配分改善(模試で読めなかった大問を本番では解き切った)

- 社会で一気に+30点(演習量を2倍に増やした)

- 数学は「1日1題」ルールで計算ミス激減

- 週2回の本番形式演習で精度が向上

この受験生の特徴は、復習の質が極端に高かったこと。模試のミスを1つずつ潰し、同じ失敗を繰り返さない仕組みを作ったことで、直前期の伸びが最大化されました。

模試E判定から+50点で逆転合格した例

「E判定でも本当に合格できる?」という不安は多くの受験生が抱えるもの。

しかし、E判定は「終わり」ではなく、“まだ伸びしろが大きい状態”であることがほとんどです。

【状況】

- 秋の模試:480点(E判定)

- 志望校ボーダー:550〜580点

- 苦手:英語リスニング・古典

- 得意:倫理・化学基礎

【本番結果】

530点(+50点)で合格圏に到達

【上がった理由】

- 英語リスニングを毎日30分に固定(安定して+15点上昇)

- 倫理で+25点の大幅アップ

- 「捨て問戦略」で基礎科目の時間配分が安定

- 冬休み以降、1日の勉強時間が7〜9時間まで増加

E判定からの逆転に共通するのは、得意科目を最大限に伸ばす戦略がハマること。短期で伸ばしやすい社会科や理科基礎が武器になるケースが非常に多いです。

模試判定通りに伸びなかったケースとその理由

成功例だけでなく、「なぜ伸びなかったのか」の視点も、検索者にとって重要な情報です。

「自分も伸びないのでは…」という不安を抱える人にとって、原因がわかることが解決の第一歩になります。

【状況】

- 秋の模試:610点(B判定)

- 12月以降の勉強量が横ばい状態

- 数学IIBの苦手単元を放置

【本番結果】

615点(+5点のみ)

【伸びなかった理由】

- 模試の復習が浅い(同じミスを本番でも繰り返した)

- 得意科目を伸ばす戦略がなかった

- 時間配分を改善しないまま本番へ突入

- 直前期の「追い込み力」が不足

特に大きな原因は、「勉強しているつもりで、改善の手が打てていない」という点です。

点数が伸びる人は、勉強時間よりも“勉強の質と優先順位”を徹底しています。

このケースは、「模試から本番で何点上がるのか」を不安に思う人にとって、反面教師として非常に価値のある例です。

逆にいえば、原因を知れば誰でも軌道修正が可能です。

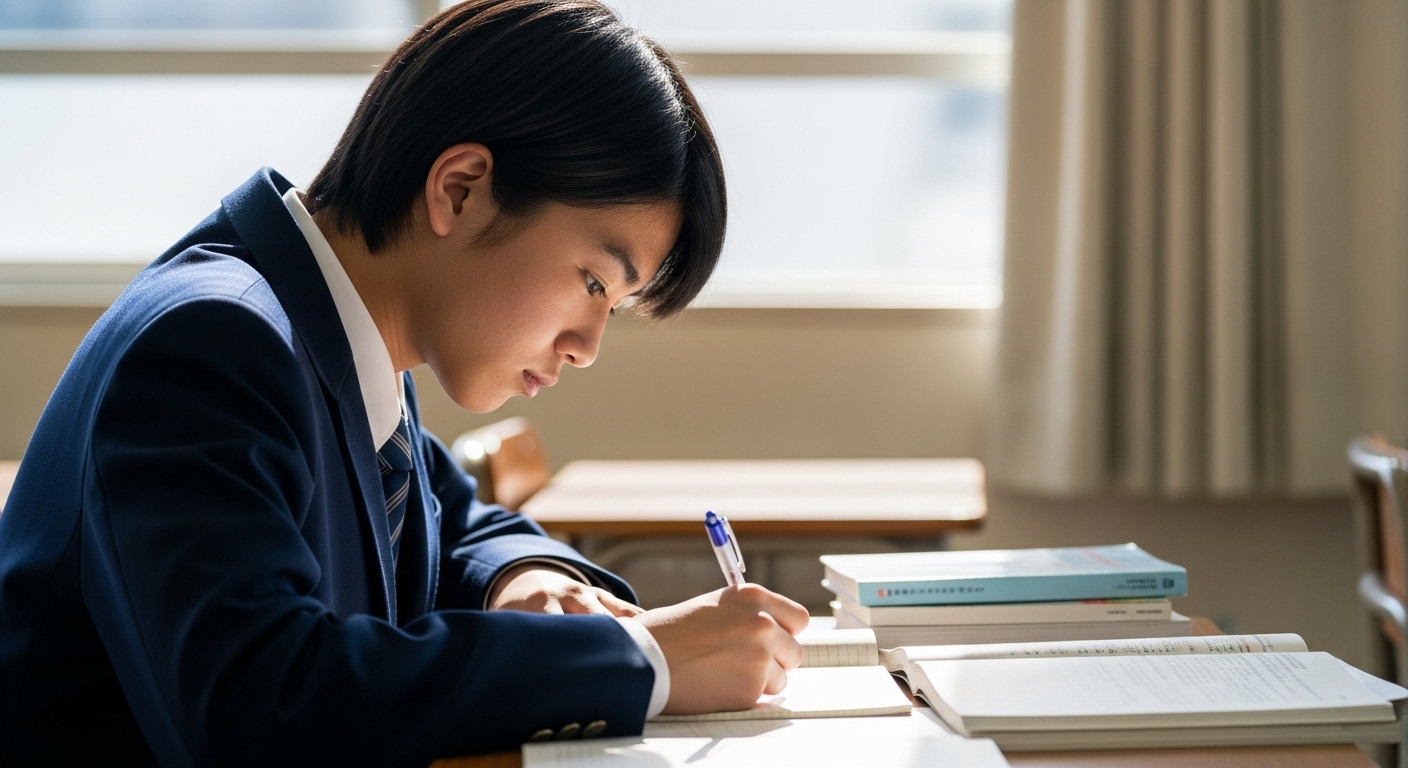

点数が伸びる人の勉強法と習慣

「共通テスト模試から何点上がるのか?」と検索する人の多くは、“伸びる人が何をしているか”を知りたいという気持ちがあります。

逆転した人の裏側には、必ずと言っていいほど共通した勉強法と習慣があります。

ここでは、実際に本番で大きく点数を伸ばした受験生たちが行っていた具体的な方法を、再現できる形でまとめました。

模試の復習ノートで「弱点を見える化」する

共通テストの点数が上がる人は、必ずと言っていいほど模試の復習ノートを作っています。 ただ「間違えた問題を見る」だけではなく、“なぜ間違えたのかを言語化する”ことが最大のポイントです。

復習ノートに書くべき内容(再現性の高い形)

- 間違えた理由(知識不足/読解ミス/ケアレスミス/時間不足)

- どうすれば防げたか(解法の選択、優先順位付けなど)

- 次に同じミスを防ぐための具体策

- 該当分野の参考書ページ番号・類似問題

この「次に同じミスを防ぐための具体策」が、点数上昇に直結します。 ただ復習するのではなく、“二度と繰り返さないための行動を記録する”ことで、弱点がどんどん消えていきます。

例えば「英語リーディングで時間切れになる」という悩みがあるなら

- 大問3の読解に時間をかけすぎた

- 設問を読む順番を工夫することで短縮可能

- 1週間で模試2回分の時間配分練習をする

このように、課題 → 原因 → 解決策 → 行動をループすることで、伸びやすい状態が整います。

得点源科目を作る戦略(国語・英語・数学の優先度)

点数を最短で伸ばすためには、「全科目を均等に伸ばす」よりも「得点源科目を作る」ほうが圧倒的に効率的です。 共通テスト模試から本番にかけて伸びやすい科目には特徴があり、優先順位をつけることで伸び幅が大きく変わります。

英語|最も伸ばせる可能性が高い科目

- リーディングは 時間配分の改善だけで+10〜20点伸びることが多い

- リスニングは習慣化で急成長しやすい

- 設問パターンが安定しているため対策の再現性が高い

英語は演習量が点数に直結する科目のため、模試からの伸び幅が大きい代表格です。

国語|波があるが“伸ばすコツ”を押さえれば安定

- 現代文は「設問の根拠を探すクセ」をつけることで安定

- 古文は単語・文法の積み上げで一気に伸びる

- 漢文は定番パターンの暗記が効果的

国語は「当て勘」ではなく、“根拠を言語化できるかどうか”で伸び上がり方が変わります。

数学|伸びた時のリターンが大きい科目

- 苦手単元を1つ潰すだけで+10〜15点

- 計算ミスの減少がそのまま得点に反映

- “できる問題から確実に解く”戦略で点数が安定

数学は時間をかけても成果が反映されにくい時期がありますが、 理解が線でつながった瞬間に一気に点数が上がる科目です。

この3科目をどう扱うかで、模試から本番の点差は大きく変わります。 伸ばすべき科目の優先順位は、点数を最大化するための最重要ポイントです。

伸びる人がやっている「学習計画の数値化」

点数が伸びる人には、必ず共通点があります。 それは、勉強を“感覚”ではなく“数値”で管理していることです。

数値化している項目の例

- 1日の学習時間(例:最低4時間、平均6時間)

- 週ごとの目標点(英語+10、社会+15など)

- 過去問の正答率(60% → 70% → 80%)

- 分野ごとの理解度(A=理解、B=要復習、C=苦手)

数値化すると、以下のようなメリットがあります

- 勉強の優先順位が明確になる

- 進捗が見えるためモチベーションが下がりにくい

- 伸び悩みの原因を即座に特定できる

特に大切なのが、「週単位での点数戦略」です。 直前期に点数が急上昇する人は、必ずと言っていいほど毎週の振り返りを行っています。

伸びる人が実践している具体例

- 毎週日曜日に1週間の勉強を振り返る

- 来週の目標点を設定する(例:社+10、英語長文の正答率+15%)

- 達成できた・できなかった理由を分析する

この習慣があるだけで、本番までに模試から+30〜70点伸ばす人は非常に多いです。

「共通テスト模試から何点上がるのか?」という疑問の答えは、 “伸びる人の習慣を真似できるかどうか”に大きく左右されます。

科目別|短期間で点数を伸ばす具体的勉強法

「共通テスト模試から本番まで、どれくらい点数が上がるのか?」 その答えは、科目別の伸ばし方を理解しているかどうかで大きく変わります。 共通テストは科目ごとに“伸びやすいポイント”がはっきりしており、対策方法を一つ変えるだけで+20〜40点上がる科目も多く存在します。

ここでは、最短で点数が伸びる再現性の高い勉強法を、科目別に徹底的に解説します。 どれも、実際の受験生が模試から本番までに点数を伸ばした確実な方法だけを厳選しています。

国語|現代文は設問パターン分析、古文漢文は基礎暗記で確実に+20点

国語は「運ゲー」と思われがちですが、共通テストに関しては“パターン分析と基礎暗記”で点数が大きく変わります。 特に古文・漢文は短期間での伸び幅が最も大きく、直前でも+15〜25点が狙えます。

現代文|設問パターンを理解すると点が安定する

- 傍線部の理由説明は「筆者の主張 × 根拠」

- 接続語問題は文章全体の流れを見れば解ける

- 選択肢の消去は「本文にない情報」を優先的に排除

現代文の点数が安定しない原因の多くは、 “選択肢を感覚で選んでいる”点にあります。 パターン化した解き方を身につけるだけで、+10点はすぐに狙えます。

古文|単語・文法・読解の土台を固めるだけで一気に伸びる

- 古文単語:200語で8割取れる

- 古典文法:識別問題の頻出パターンを優先

- 主語補完の練習で読解のつまずきが消える

古文は努力量が点数に直結する科目のため、 模試から本番にかけて+10〜20点伸ばしやすい領域です。

漢文|句形暗記が最速の得点源

- 重要句形30個で7〜8割が安定

- 返り点の読み方・再読文字は最初に固める

漢文は少ない時間で最も伸びる科目なので、 直前期の得点源として優先度が非常に高いです。

数学|頻出パターンの反復練習で+30点

数学は「センスがないと無理」と思われがちですが、共通テストではパターン練習が最強です。 模試から本番の間に+20〜30点伸ばす人の多くは、次の勉強を徹底しています。

頻出パターンを“解き方ごと”暗記する

- 2次関数の最大最小

- 三角比の公式変形

- データの分析の定番計算

- 場合の数は「整理法」を固定化

数学I・AもII・Bも、共通テストでは毎年似た構成の問題が出ます。 だからこそ、“解き方を覚える”ことで得点が急上昇する科目です。

計算ミスを減らすだけで+10点は確実

計算ミスの多くは、やり方ではなく「書くスピードと丁寧さのバランス」の問題です。 以下のルールを一つ徹底するだけで、正答率が大幅に上がります。

- 途中式を必ず1行空けて書く

- 符号変化の箇所を赤でチェック

- 1問5秒の見直しルール

特にII・Bは時間に追われるため、 「見直す時間を作る」だけで点数が+10〜15点変わるほど効果があります。

英語|時間配分を変えるだけで+40点も可能

英語は、共通テストの中で最も“点数が短期間で伸びる”科目です。 特にリーディングは時間配分が改善するだけで+20〜40点伸びるケースが多く見られます。

鉄板の時間配分例(実際に点が上がった例)

- 大問1〜3:15〜18分以内

- 大問4:10分

- 大問5:12分

- 大問6:15分

「後半を解き切れない」という人は、ほぼ全員が 序盤に時間をかけすぎていることが原因です。 大問1〜3を素早く処理できるようになれば、点数は劇的に変わります。

リスニングは“毎日15分”の習慣で一気に伸びる

- 音声を倍速で聞く練習は効果大

- スクリプトを見て「聞き取れなかった音」を特定

- 毎日同じ教材を聞く方が効率的

リスニングは「慣れ」がもっとも影響するため、 短期間で+10〜20点伸びる代表的な科目です。

理科・社会|直前期に得点を伸ばせる暗記科目攻略法

理科・社会は、共通テスト科目の中で最も“短期間で点が伸びる”ジャンルです。 暗記科目はやった分がそのまま点数に反映されるため、直前期の伸び幅が大きいのが特徴です。

暗記科目で伸びる人の共通点

- インプットとアウトプットの比率が1:2

- 頻出範囲だけに絞る

- 間違えた問題を3回解き直す

社会(日本史・世界史・地理)|短期間で+20〜30点も可能

- 時代・地域ごとの“流れ”を理解

- 語呂合わせやイメージ記憶を多用

- センター・共通テスト頻出問題を3周

理科基礎|点が伸びる最速科目

- 単元の知識をA4紙1枚にまとめる

- 計算問題は「型」で覚える」

- 毎日10分の問題演習で定着率UP

理科・社会は「覚えた分だけ」「演習した分だけ」点が伸びるため、 直前期の逆転劇の主役になることが非常に多いです。

時期別|模試から本番までのスケジュール戦略

「共通テスト模試から本番までに何点上がるのか?」 この疑問の裏には、“残された時間でどれだけ伸ばせるのか?”という不安があります。 模試から本番に向けて点数を最も効率的に上げるには、時期ごとにやるべきことを明確にすることが欠かせません。

ここでは、共通テスト本番の3か月前 → 1か月前 → 直前期の流れで、 実際の受験生が点数を伸ばした“成功率の高いスケジュール戦略”を詳細にまとめました。

3か月前|基礎固め+苦手科目の克服

模試から本番までの伸び幅を最大化するうえで、3か月前(10〜11月)は最も重要な期間です。 多くの受験生がこの時期にやるべきことを誤るため、思うように点が伸びません。

この時期の最優先タスク

- 基礎知識の抜け漏れを全部つぶす

- 苦手科目の基礎をまとめて克服する

- 1日の学習時間を安定化させる

- 過去問に入るための準備(インプット)を固める

特に共通テストは、基礎なしに応用は解けない試験です。 模試でできなかった単元や分野を洗い出し、この時期に固めることで後の伸びが劇的に変わります。

点数が伸びた人が3か月前にやっていたこと

- 数学:頻出パターン200問の反復

- 英語:大問ごとの解き方を確立

- 国語:古文単語200語+文法の完全暗記

- 社会・理科基礎:1周目のインプット完了

3か月前は「理解の段階」であり、ここを怠ると後の伸びがすべて鈍化します。 逆に、土台を固めるほど点が伸びる“準備期間”でもあります。

1か月前|過去問演習で実戦力を高める

本番の1か月前(12月〜年明け)は、“演習中心”に切り替えるべき期間です。 ここで過去問や予想問題を解きながら、実戦力を磨いていきます。

この時期に優先すべきこと

- 過去問を最低3年分、できれば5年分解く

- 時間配分の最適化

- ミスの傾向を分析して修正する

- 得点源科目を確立する

特に重要なのが、時間配分です。 共通テストは模試よりも時間の制限が厳しく、時間配分が1つ変わるだけで+20点も伸びる人がいます。

実戦力をつけるための具体的な練習

- 英語:大問1〜3を15分以内で突破する練習

- 数学:得点源になる問題から着手する順番練習

- 国語:現代文の根拠を探す“線引き練習”

- 社会・理科:頻出分野だけを重点的に復習

過去問演習で最も重要なのは、点数ではなく“改善のスピード”です。 1回ごとに課題を修正することで、本番までに確実に伸びていきます。

直前期|得点源の最終確認と時間配分リハーサル

直前期(1〜2週間前〜前日)は、 勉強の内容よりも仕上げの質が点数を左右する時期です。

直前期に必ずやるべきこと

- 得意単元の最終確認

- 時間配分のリハーサル

- 知識の抜け漏れを最終チェック

- 本番と同じ時間帯で模擬演習を1〜2回

ここでは「新しいことをやらない」ことが大切。 点数が伸びる人は、直前期に“完成度の高い単元をさらに磨く”ことに集中しています。

点数が急上昇した人が直前期にやっていたこと

- 英語:大問6の長文の読み方を固定

- 数学:頻出問題集の総復習

- 国語:古文単語200語を毎日確認

- 社会:まとめノートの1日1周

特に効果が大きいのは、時間配分リハーサルです。 本番と同じ時刻に通し演習を1〜2回やるだけで、 本番の緊張に左右されにくくなり、+10〜20点の伸びにつながることも珍しくありません。

直前期は「不安がピークになる時期」でもありますが、 やるべきことを絞ることで、誰でも点数を最大化できます。

逆転合格を狙う人がやるべきこと

「共通テスト模試から何点上がるのか?」と検索する多くの受験生は、 “今の点数から逆転できる可能性はあるのか”を知りたくて、このキーワードにたどり着きます。 模試の判定が悪くても、やり方次第で+50点、+80点、場合によっては+100点も伸びるケースは珍しくありません。

ここでは、逆転合格を現実にした受験生が共通して実践していた、 「確実に点数が上がる行動」だけに絞って解説します。

点数が伸びる教科に集中する「選択と集中」

逆転合格を狙うなら、まず最初にやるべきは伸びる科目から伸ばすことです。 これは単純なようでいて、多くの受験生ができていません。

なぜ“伸びる科目”から手をつけるべきなのか?

- 短期間で得点を底上げできる

- 得点源ができると精神的な余裕が生まれる

- 志望校ボーダーまでの距離が一気に縮まる

特に共通テストでは、科目ごとに伸びやすさが明確です。

短期間で伸びやすい科目の例

- 英語(リーディング・リスニング):時間配分改善だけで+20〜40点

- 社会(日本史・世界史・地理):暗記と演習で+20〜30点

- 理科基礎(化学基礎・生物基礎):1〜2週間で+10〜20点

逆に、数学や現代文のように時間がかかる科目は、 “伸びる科目で基礎点を稼いでから取り組む”ほうが効率が上がります。

選択と集中のステップ

- 模試の結果を見て伸び幅が大きい科目を決める

- 1〜2科目に絞って徹底的に演習する

- 得点源ができたら、他の科目に波及させる

逆転した人ほど、 「全部やる」ではなく「まずこれを伸ばす」と明確に決めています。

定期テストと受験勉強の取捨選択についてはこの記事で詳しく解説

生活習慣の最適化で学習効率を高める

実は、模試から本番までに大幅に点数が伸びる受験生ほど、 生活習慣を整えているという共通点があります。

逆に生活リズムが乱れていると、 どれだけ勉強しても知識が定着しにくく、集中力も維持できません。

点数が伸びた受験生が実践していた習慣

- 毎日同じ時間に起きる・寝る(睡眠の質が最重要)

- 1日1回、脳をリセットする散歩・軽い運動

- スマホ利用は1日30〜60分に固定

- 勉強開始のルーティンを作る(コーヒー、タイマーを置くなど)

生活リズムが整うと点数が伸びる理由

- 集中力の持続時間が2倍以上になる

- 記憶の定着率が上がる

- イライラ・不安が減り、勉強に向き合える心理状態が保たれる

「勉強する時間がない…」と感じる人ほど、 生活習慣を整えることで勉強効率が一気に上がることに驚きます。

メンタル管理|模試の判定に振り回されないコツ

検索者が最も抱えている悩みのひとつが、 「模試の判定が悪すぎてメンタルが折れそう…」という気持ちです。

そして、模試の判定が原因で勉強効率が落ちてしまう受験生は非常に多いです。 逆転合格する人の最大の共通点は、模試を“情報”として扱い、感情を揺らさないことです。

模試の判定を気にしすぎると危険な理由

- 本番とは形式も心理状態も違う

- 判定は“現状のスナップショット”でしかない

- 直前の伸びを反映できていない

共通テストは直前の1〜2か月で最も点数が伸びる試験です。 だからこそ、模試の判定が本番の成績をそのまま決めるわけではありません。

メンタルを安定させるための具体的な方法

- 模試は“弱点発見ツール”と割り切る

- 判定ではなく点数の“伸び幅”を見る

- 毎週の進捗を数値化して記録する

- 自分を追い込む言葉をやめ、事実だけを見る

逆転した人は、 「落ち込む時間より、改善する時間」を大切にしています。

模試の判定はあなたの未来を決めるものではなく、 “今やるべきことを教えてくれる地図”に過ぎません。

そして、

「何を改善すればいいかわかっているのに、ひとりでは不安…」

という受験生が非常に多いのも事実です。

そんなときは、プロのサポートを上手に使うことで

点数の伸びを最短化するケースが多いです。

本気で逆転したい人へ|オンラインのメガスタという選択肢

もし「ひとりでの勉強に限界を感じている」「逆転合格を本気で狙いたい」と思うなら、オンライン指導のメガスタは相性が良いサービスです。

総合型選抜・推薦入試に強く、面接・志望理由書・小論文までトータルでサポートしてくれます。

- 準備ゼロからでも合格を目指せるカリキュラム

- 完全オンラインで通塾不要

- 1対1の個別指導 or 少人数指導

- 大学の採点基準に基づいた“合格ノウハウ”

- 他塾よりも授業料が安い

模試の判定に振り回されず、確実に前へ進みたい人に向いています。

共通テストが苦手でも二次試験で逆転する戦略を知りたい方はこちら

まとめ

「共通テスト模試から何点上がるのか」という疑問に対して、この記事で解説してきた重要ポイントを整理します。

- 模試から本番までの平均上昇幅は+30点前後

→ 努力次第で+50〜100点伸ばすことも可能。特に暗記科目や時間配分が得点アップのカギ。 - 点数が伸びる人と伸びない人の違い

→ 伸びる人:模試後すぐに復習、弱点を分析、得点源を確保

→ 伸びない人:復習せず、苦手を放置、判定に一喜一憂して勉強が止まる - 判定別の伸び方の目安

→ A判定:+10〜30点で安定感を強化

→ B判定:+20〜40点で安全圏に到達

→ C判定:+30〜60点で逆転の可能性大

→ D判定:+40〜80点で劇的に伸びるチャンス

→ E判定:+50〜100点で大逆転合格も可能 - 点数を伸ばす具体的な方法

→ 復習ノートで失点原因を見える化

→ 得点源科目(国語・英語・数学)を優先して強化

→ 学習計画を数値化し、進捗を客観的に把握 - 科目別の短期間攻略法

→ 国語:設問パターン分析+古文漢文の基礎暗記で+20点

→ 数学:頻出パターンの解法暗記で+30点

→ 英語:時間配分の改善とリスニング習慣化で+40点

→ 理社:直前期の暗記徹底で+30〜40点 - 模試結果の活用法

→ 偏差値よりも「失点パターン分析」が重要

→ 得点推移をグラフ化してモチベ維持

→ 判定は「課題リスト」と捉え、一喜一憂しない - 時期別の戦略

→ 3か月前:基礎固めと苦手克服

→ 1か月前:過去問演習で実戦力アップ

→ 直前期:得点源の最終確認と時間配分リハーサル - 逆転合格を狙うなら

→ 点数が伸びやすい科目に集中する「選択と集中」

→ 睡眠・食事・学習リズムなど生活習慣を整える

→ 模試判定に振り回されず、冷静に課題改善を続ける