模試やリサーチで「国立 後期 B判定」を受け取ったとき、あなたは胸をなで下ろしましたか?

それとも「本当に合格できるのだろうか」と不安が一気に押し寄せましたか?

後期入試は募集人数が極端に少なく、倍率も跳ね上がるため、同じB判定でも前期とは意味が大きく変わります。数字だけを見て安心していいのか、それとも危機感を持つべきなのか——

その答えを知りたいと強く感じているはずです。

この記事では、競合サイトでは語られていない「後期B判定の真実」と「合格へ近づくための戦略」を徹底的に解説します。続きを読めば、あなたの不安が「具体的な行動プラン」に変わるはずです。

国立後期でB判定…その意味と合格可能性とは?

「国立 後期 B判定」と検索してここにたどり着いた人は、

おそらく

「B判定って本当に大丈夫なの?」

「後期だと状況が違うって聞くけど、実際はどうなの?」

そんな不安を抱えているのではないでしょうか。

国立後期は、前期に比べて情報が少なく、周囲の声もばらばらです。

だからこそ、判定結果をどう受け止めればいいのか分からなくなりやすいのです。

ここでは、B判定の数字の意味だけでなく、

後期試験ならではの注意点を踏まえて整理していきます。

B判定は合格可能性何%を意味するのか?

模試やリサーチで表示されるB判定は、一般的に

合格可能性が60〜65%前後とされることが多いです。

ただし、この数字は

「安心して合格できる確率」を示しているわけではありません。

B判定は、

- 合格ラインに届く力がある

- ただし、当日の出来や周囲の受験生次第で結果が変わる

という、やや緊張感のある位置を表しています。

特に国立後期は、

- 募集人数が非常に少ない

- 1点の差が合否を分けやすい

といった特徴があるため、

B判定でも油断はできません。

一方で、

努力が結果に結びつきやすい位置でもあります。

残り時間で弱点を整理できれば、十分に合格を狙える判定です。

前期と後期で同じB判定でも意味が変わる理由

前期試験と後期試験では、

同じB判定でも受け止め方が変わります。

後期は受験生の層が変わりやすい

国立後期では、

- 前期で惜しくも不合格だった実力者が集まりやすい

- 記念受験がほとんどなく、本気度の高い受験生が多い

こうした傾向があります。

そのため、模試上では同じB判定でも、

実際の試験では厳しさを感じやすいのが後期の特徴です。

B判定でも安心できない理由

後期のB判定は、

- 合格の可能性はある

- ただし、小さなミスが命取りになりやすい

そんな立ち位置です。

「B判定だから何とかなる」と思って準備を緩めてしまうと、

本番で思わぬ差がつくこともあります。

後期のB判定は、

気を引き締めて対策を続けるための合図

そう考える方が、結果につながりやすくなります。

判定の信頼度をどう解釈すべきか(模試・リサーチの違い)

「このB判定、どこまで信じていいのか」

そう感じるのは、ごく自然なことです。

結論としては、

判定は判断材料のひとつとして見るのが適切です。

模試判定がもとにしているもの

模試の判定は、

- 過去の合格データ

- 想定される配点

- 平均的な受験生の得点状況

などを参考に算出されています。

ただし国立後期では、

- 小論文や記述が中心で採点の幅が出やすい

- 年によって問題傾向が変わりやすい

- 志願者数の増減が読みづらい

といった理由から、

判定が実態とずれることも珍しくありません。

後期B判定で確認したいポイント

判定のアルファベットよりも、次の点を意識してください。

- 合格最低点との距離はどの程度か

- 得点源になりそうな分野ははっきりしているか

- 後期特有の試験形式に慣れているか

B判定は、

「可能性がある」という前向きなサインであると同時に、

「まだ伸ばせる部分がある」ことを教えてくれます。

不安になるのは、それだけ本気で進路を考えているからです。

今できる準備を、一つずつ丁寧に積み重ねていきましょう。

読者が「国立 後期 B判定」と検索する理由と不安

「国立 後期 B判定」と検索する人は、

単に判定の意味を知りたいだけではありません。

多くの場合、その背景には

前期試験の結果や手応えへの不安、

進路がまだ確定していない焦りがあります。

後期試験は情報が少なく、

周囲にも相談しづらい時期です。

だからこそ、自分と似た立場の人がどう考えているのか、

B判定という結果をどう受け止めればいいのかを知りたくなります。

ここでは、検索の裏にある不安をひとつずつ言葉にしながら、

気持ちの整理につながる視点を示していきます。

B判定で合格できるのかを知りたい

まず一番多いのが、

「B判定で本当に合格できるのか」という疑問です。

B判定と聞くと、

- Aではないから不安

- かといってCほど厳しいわけでもない

そんな中途半端さに、気持ちが揺れやすくなります。

特に国立後期は、

- 募集人数が少ない

- 1点の差で結果が分かれやすい

という特徴があるため、

「B判定=安全」と言い切れない現実があります。

一方で、

合格の可能性が残されている判定であることも事実です。

検索している人が本当に知りたいのは、

数字そのものよりも、

「自分はまだ挑戦していい立場なのか」

という答えではないでしょうか。

B判定は、

不安を感じながらも前に進もうとしている人が立つ位置です。

迷いがあるのは、決して弱さではありません。

前期で不安だから後期に望みをかけたい

「前期が思ったよりうまくいかなかった」

「自己採点が微妙で、結果を待つのがつらい」

そんな気持ちを抱えながら、

後期試験に目を向けている人も多いはずです。

後期は、

前期の結果が出る前に出願を決めなければならないため、

どうしても判断が難しくなります。

その中でB判定が出ていると、

- この判定を信じていいのか

- 後期に賭ける価値はあるのか

と、何度も考えてしまいます。

ここで大切なのは、

後期を「前期の失敗の埋め合わせ」として見るのではなく、

別のチャンスとして冷静に捉えることです。

B判定は、

「前期が不安だから仕方なく後期」ではなく、

戦う余地があるから後期を考えられる

その状態を示しています。

出願戦略や併願校選びの参考にしたい

もうひとつ大きな検索理由が、

出願判断の材料にしたいという思いです。

国立後期は、

- 出願できる大学・学部が限られる

- 私立との併願スケジュールが重なりやすい

といった事情があり、

一つの判断ミスが進路全体に影響します。

そのため、

- B判定の大学に出すべきか

- もう一段階下げるべきか

- 私立とのバランスはどう考えるべきか

こうした悩みを抱えたまま検索している人も少なくありません。

ここで意識したいのは、

B判定を「合否予測」だけで使わないことです。

B判定は、

- 今の学力でどの位置にいるか

- どの大学なら勝負になるか

を考えるための、ひとつの目安です。

不安な気持ちのまま決めるのではなく、

「自分が納得できる選択かどうか」

その視点を忘れないことが、後悔を減らす判断につながります。

「国立 後期 B判定」と検索する行為そのものが、

真剣に進路と向き合っている証拠です。

迷いながらでも考え続けている限り、

その時間は決して無駄にはなりません。

国立後期入試の特徴と戦略

「国立 後期 B判定」と検索している人の多くは、

B判定という結果をどう受け止め、

この後どう動けばいいのか迷っているのではないでしょうか。

後期入試は、前期とはまったく性格の違う試験です。

前期と同じ感覚で考えてしまうと、

「思っていたのと違った」と感じやすいのも事実です。

ここでは、国立後期入試の現実を整理しながら、

B判定の人が知っておきたい考え方をお伝えします。

募集人数が極端に少ない「後期」の現実

国立後期入試の最大の特徴は、

募集人数が非常に少ないことです。

学部によっては、

- 募集人数が数名のみ

- 定員割れがほとんど起きない

というケースも珍しくありません。

この数字を見ると、

「やっぱり無理なのでは…」と感じる人もいると思います。

ただし、ここで大切なのは、

人数が少ない=全員が同じ条件で戦っている

という点です。

後期試験では、

- 本気度の低い受験生がほとんどいない

- 受験者全員が「ここに賭けている」状態

になります。

だからこそ、

B判定でも準備の方向性が合っていれば、

十分に勝負になる余地があります。

倍率と合格率の関係を正しく理解する

後期入試について調べると、

倍率の高さに驚く人も多いはずです。

10倍、20倍といった数字を見ると、

一気に不安が大きくなります。

ただ、倍率の数字だけで

合否を判断するのは危険です。

後期の倍率が高くなりやすい理由には、

- 出願できる大学が限られている

- 前期不合格者が一斉に集まりやすい

といった事情があります。

その一方で、

- 全員が高得点勝負になるわけではない

- 試験形式との相性で差がつきやすい

という側面もあります。

B判定の人は、

「倍率が高い=絶望的」と考えるのではなく、

その試験で自分が点を取れるかどうか

ここに目を向けることが重要です。

前期との違い!科目・配点・試験形式に注目

国立後期は、

前期と同じ大学・学部でも

試験の中身が大きく変わることがあります。

具体的には、

- 共通テストの比重が下がる

- 個別試験1科目のみ

- 記述や論述が中心

といったケースです。

この違いを理解せずにいると、

「判定は悪くないのに結果が出ない」

という事態にもつながります。

B判定の人ほど、

- どの科目で評価されるのか

- どこで差がつく試験なのか

を丁寧に確認してください。

前期で評価されにくかった力が、

後期では評価されることもあります。

後期特有の合格チャンス(面接・小論文重視型)

国立後期には、

面接や小論文を重視する試験が多くあります。

これは、

「点数だけでは測れない部分を見たい」

という大学側の意図でもあります。

この形式は、

不安に感じる人も多い一方で、

B判定の人にとっては

大きなチャンスになることもあります。

例えば、

- 自分の考えを文章でまとめるのが得意

- 面接で落ち着いて話せる

- 志望理由が明確にある

こうした強みは、

模試の判定には表れにくいものです。

後期入試では、

「学力が少し足りないかもしれない」という部分を、

別の力で補える可能性があります。

B判定は、

その可能性が残されている位置です。

不安を感じるのは当然ですが、

後期には後期ならではの戦い方があります。

今の判定だけで

自分の可能性を狭めてしまわないでください。

B判定からの逆転合格は可能か?

「国立 後期 B判定」と検索している人の多くは、

頭では厳しさを分かっていながら、

それでも可能性を信じたい気持ちを抱えているのではないでしょうか。

B判定という結果は、

希望と不安がちょうど同時に押し寄せてくる判定です。

ここでは、「逆転合格は現実的なのか」という疑問に、

良い面も厳しい面も含めて、正直に向き合っていきます。

実際に合格した先輩たちの声・体験談

国立後期でB判定から合格した人たちに共通しているのは、

「判定を過信しなかった」という点です。

よく聞かれるのは、次のような声です。

- 判定はBだったが、共通テストの得点に不安があり、個別試験対策に集中した

- 小論文や記述に力を入れ、自分の得意分野で勝負した

- 前期が終わった後、気持ちを切り替えて短期間でも準備をやり切った

彼らは、

「B判定だから受かる」と考えたのではなく、

「B判定でも落ちる可能性がある」ことを前提に行動しています。

後期試験は、

限られた科目・限られた形式で評価されることが多いため、

対策の方向が合えば、

模試の判定以上の結果が出ることもあります。

逆転合格は、

特別な才能があったからではなく、

残り時間の使い方を間違えなかった結果

そう捉える方が近いかもしれません。

不合格になったケースから学ぶべき教訓

一方で、

B判定でも不合格になった人がいるのも事実です。

その多くに共通するのは、

- 判定を見て少し気が緩んでしまった

- 前期対策の延長で後期を考えてしまった

- 試験形式に十分慣れないまま本番を迎えた

といった点です。

国立後期は、

- 募集人数が極端に少ない

- 合否が1点、場合によっては数行の記述で決まる

そんな試験です。

そのため、

「大きな失敗をした覚えはないのに落ちた」

という結果になりやすいのも後期の特徴です。

B判定で不合格になった人の多くは、

努力が足りなかったというより、

後期の性質を正しく理解できていなかった

というケースが目立ちます。

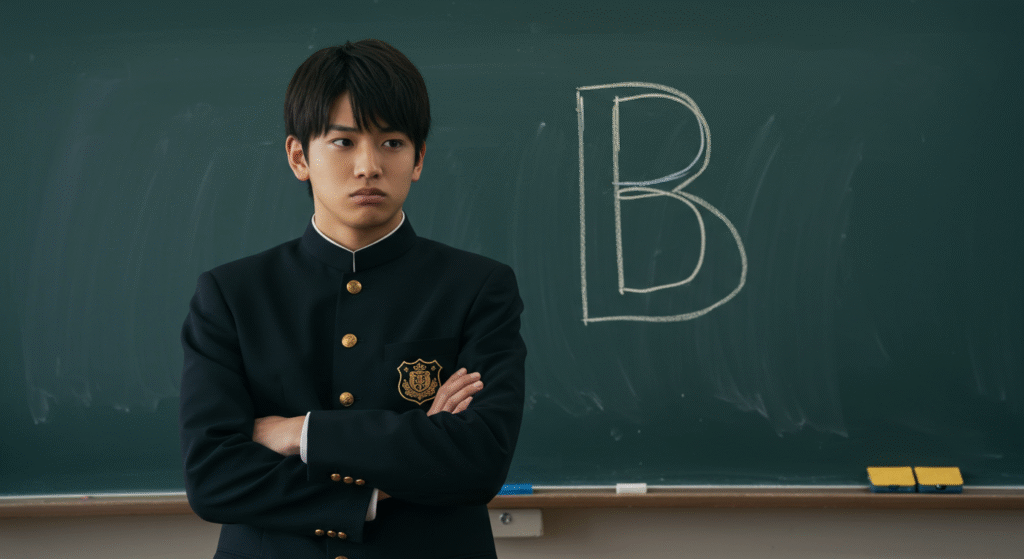

「B判定だから安心」では危険な理由

B判定は、

「可能性がある」という意味では前向きな結果です。

ただし、

安心材料として使ってしまうと危険でもあります。

その理由は、国立後期では、

- 受験者のレベル差が小さい

- 全員が本気で対策してくる

- 配点が偏っていて逆転が起きやすい

といった条件が重なるからです。

つまり、

B判定の位置にいる受験生は、

周囲にも同じような実力の人が多数いる状態です。

その中で差がつくのは、

- どれだけ後期用の対策ができているか

- 自分の得点源を理解しているか

- 不安な部分を放置せずに向き合ったか

こうした部分です。

「B判定だから大丈夫」と考えるよりも、

「B判定だからこそ、まだ詰める余地がある」

そう受け止められる人ほど、

結果に近づいていきます。

逆転合格は、

楽観した人ではなく、

不安と向き合い続けた人のもとに来やすいものです。

今、迷いながら検索しているその時間も、

合格に向かう過程の一部です。

焦らず、できる準備を一つずつ積み重ねていきましょう。

【独自視点】後期B判定の攻略ポイント

「国立 後期 B判定」と検索している人は、

ただ安心したいのではなく、

“どうすれば合格に近づけるのか”を具体的に知りたいはずです。

後期入試は、前期と同じ考え方では通用しません。

ここでは、後期B判定だからこそ意識してほしい、

少し踏み込んだ攻略の視点をお伝えします。

面接・小論文で差をつける具体的対策

国立後期では、

面接や小論文が合否を大きく左右する大学・学部が少なくありません。

ここで大切なのは、

上手に書く・上手に話すことではありません。

小論文で意識したいポイント

後期の小論文では、

- 知識量よりも「考え方の筋道」

- 正解よりも「納得できる理由」

が見られやすい傾向があります。

対策としては、

- 過去問を見て「よく出るテーマ」を把握する

- 結論 → 理由 → 具体例、の型を固定する

- 書いた後に「自分の主張が一文で言えるか」を確認する

この3点を意識するだけでも、

内容が安定しやすくなります。

面接で評価されやすい姿勢

面接では、

- 完璧な回答

- 模範的な志望理由

よりも、

一貫した考えを持っているかが重視されます。

B判定の人ほど、

「点数が足りないかもしれない」という不安を抱えています。

だからこそ、

- なぜこの学部を選んだのか

- 何を学びたいのか

この2点を、自分の言葉で説明できるようにしておくことが重要です。

出願先の選び方!後期に強い大学・学部の傾向

後期B判定で差がつくのは、

出願先の選び方です。

後期に比較的チャンスが残りやすいのは、

- 面接・小論文の比重が高い

- 共通テストの得点比率が低め

- 学部の専門性がはっきりしている

こうした特徴を持つ大学・学部です。

逆に、

- 共通テスト重視

- 純粋な得点勝負

のところは、

B判定だと厳しくなることもあります。

「有名だから」「偏差値が近いから」ではなく、

自分の強みが評価されやすいか

この視点で出願先を見ることが、後期では特に大切です。

定員が数名でも合格するケースがある理由

「定員3名」「定員5名」と聞くと、

それだけで諦めたくなる人も多いと思います。

しかし実際には、

定員が少なくても合格する人は必ずいます。

その理由は、

- 受験生全員が同じ対策をしているわけではない

- 試験形式との相性で大きな差がつく

- 本番の出来がそのまま順位に直結する

からです。

後期では、

- 模試の順位

- 偏差値の差

よりも、

当日の答案や受け答えの完成度が強く影響します。

B判定は、

その「当日の勝負」に参加できる位置にいる、

というサインでもあります。

「度数分布表」を使って自分の位置を正確に把握する方法

後期B判定の人に、ぜひ見てほしいのが

度数分布表です。

これは、

自分の点数が全体のどの位置にあるかを示す表です。

度数分布表で見るべきポイント

確認してほしいのは、

- 合格最低点付近に何人いるか

- 自分の得点帯にどれくらい受験生が集中しているか

です。

例えば、

- 自分の点数の周辺に人が密集している場合

→ 小さな差で順位が大きく動く - 上位層と差があまりない場合

→ 当日の出来で逆転が起きやすい

このように、

B判定の中身を具体的に見ることで、

漠然とした不安が、行動に変わりやすくなります。

後期B判定は、

決して楽な位置ではありません。

でも、

試験の特徴を理解し、

自分の立ち位置を正しく把握できれば、

合格に近づく現実的な道は見えてきます。

「まだできることはある」

そう感じられたなら、

その感覚を大切にしてください。

今すぐできる「後期B判定」受験生の行動プラン

「国立 後期 B判定」と検索している今この瞬間も、

頭の中では

出願、この勉強で足りるのか、もし落ちたらどうなるのか

そんな考えがぐるぐるしているのではないでしょうか。

後期試験は、

残された時間も情報も限られています。

だからこそ必要なのは、

“完璧な計画”ではなく、

今すぐ動ける現実的な行動プランです。

ここでは、B判定という立ち位置にいる受験生が、

これ以上迷いすぎずに前へ進むための考え方を整理します。

出願戦略をどう組み立てるか(安全校との併願含む)

後期B判定で最も悩みやすいのが、

「この大学に出して大丈夫なのか」という判断です。

ここで大切なのは、

出願を一発勝負の賭けにしないことです。

考え方の軸は次の3つです。

- 本命:自分の強みが評価されやすい大学

- 準本命:判定的にはやや余裕がある大学

- 保険:合格可能性を最優先に考えた選択

B判定の大学を本命にする場合でも、

「もしもの選択肢」を残しておくことが、

精神的な安定につながります。

また、後期は私立との日程調整も重要です。

受験日が近すぎる場合、

どちらの対策も中途半端になることがあります。

出願戦略は、

「一番行きたい」だけでなく、

最後まで戦えるかどうかを基準に考えてください。

試験直前に取り組むべき学習と優先順位

後期直前期にやりがちな失敗は、

あれもこれも手を出してしまうことです。

B判定の人ほど、

「まだ足りないのでは」と不安になり、

勉強の焦点がぼやけやすくなります。

優先順位は、次の順番で考えてください。

- 試験形式に直結する対策

- 得点源になる分野の確認

- 新しいことには手を出しすぎない

後期は、

- 科目数が少ない

- 記述・小論文・面接が中心

ということが多いため、

点の取り方を練習する勉強が最優先です。

知識を増やすよりも、

- 時間内に書き切れるか

- 自分の型が固まっているか

ここを確認する方が、

本番の得点に直結します。

精神面を整えるメンタル戦略

後期直前は、

学力以上にメンタルの消耗が激しくなります。

B判定という立ち位置は、

希望と不安が交互にやってきやすい状態です。

ここで意識してほしいのは、

不安を消そうとしないことです。

不安は、

- 本気で考えている証拠

- 準備を進めるためのサイン

でもあります。

対処法としておすすめなのは、

- 1日のやることを紙に書き出す

- 終わったら線を引いて消す

- 寝る前に「今日やったこと」を1つだけ思い出す

小さな達成感を積み重ねることで、

気持ちは少しずつ落ち着いてきます。

判定に左右されず“最後まで諦めない”姿勢の重要性

B判定は、

希望を与えてくれる一方で、

気持ちを振り回しやすい判定でもあります。

合格する人とそうでない人の差は、

判定の良し悪しではありません。

差が出るのは、

- 判定をどう受け止めたか

- 残り時間をどう使ったか

この2点です。

後期試験は、

結果が出るその日まで、

合否は誰にも分かりません。

だからこそ、

「B判定だから無理かもしれない」

でも

「B判定だからこそ、まだ可能性がある」

この両方を抱えたままでも、

手を止めずに進んだ人が、

最後に結果を手にしています。

ここまで読んで、「この選択で本当に後悔しないだろうか」と感じた方もいるかもしれません。

進路選択は、正解が一つではないからこそ迷うものです。

もし同じように不安を抱えているなら、

▶︎ 進路選択で後悔しないために考えておきたい視点

も参考にしてみてください。

【まとめ】国立後期B判定から合格を掴むために知っておくべきこと

「国立 後期 B判定」と検索している時点で、あなたにはまだ十分に合格可能性があります。

大切なのは、判定に一喜一憂せず、後期入試の特徴を理解し、戦略と準備を最後までやり切ること。

これが合格を掴むための最短ルートです。

- B判定は合格可能性60〜70%の目安

→ ただし後期入試は定員が極端に少ないため、数値通りにはならない場合が多い。 - 前期と後期で同じB判定でも意味が違う

→ 前期は比較的安定した確率、後期は少人数・高倍率・試験形式の違いにより不確定要素が大きい。 - 模試とリサーチを組み合わせて解釈する

→ 模試=学力の相対評価、リサーチ=出願者層の状況。両方を確認し、度数分布表で自分の位置を正確に把握する。 - 後期は少数精鋭の戦い

→ B判定を得ていること自体が「戦える位置」にいる証拠。数名募集でも合格するケースは珍しくない。 - 逆転合格は十分可能

→ 面接・小論文重視型の大学では非学力要素で差をつけられる。準備次第で合否は大きく変わる。 - 不合格例から学べる教訓

→ 「B判定だから大丈夫」と油断すると数点差で落ちる。後期特有の試験形式を意識した対策が不可欠。 - 出願戦略が鍵

→ 第一志望に挑みつつ、安全校を確保して精神的安定を得る。後期に強い大学・学部を見極める。 - 直前期の学習は優先順位が重要

→ 過去問演習を最優先に、小論文・面接対策を徹底。苦手分野より得点源の強化を優先する。 - メンタル戦略も合否を左右する

→ ルーティン化、ポジティブ思考、休養の確保で当日のパフォーマンスを安定させる。 - 最後まで諦めない姿勢が最大の武器

→ 判定はあくまで参考。後期は数点差の勝負になりやすいため、直前の努力が合否を決める。