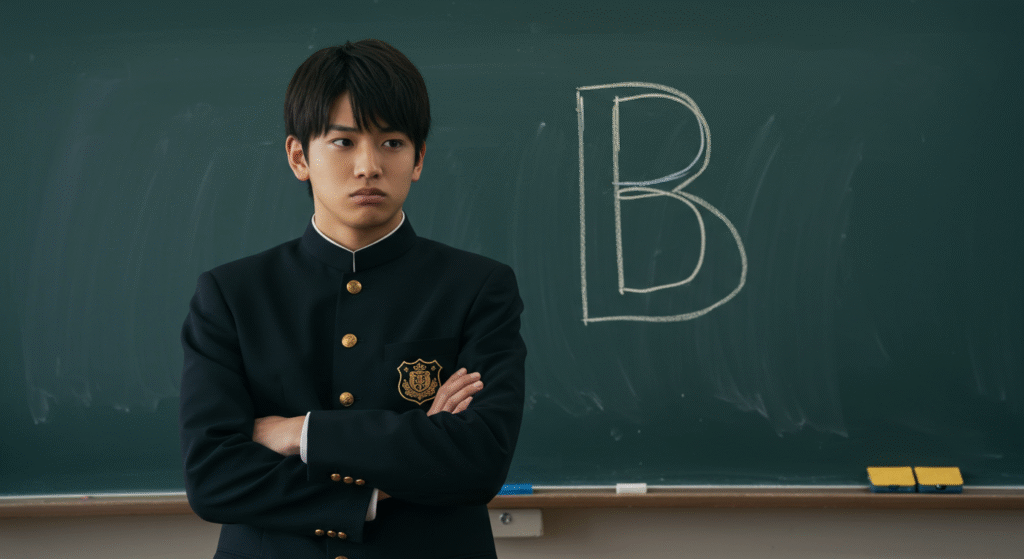

模試で「B判定」を取ったとき、あなたは安心しますか?それとも不安になりますか?

「合格可能性65〜80%」と聞くと希望が見えますが、同時に「あと一歩で落ちるかもしれない」という焦りも生まれるはずです。

特に小論文が課される入試では、この科目の出来が合否を左右する決定打になります。

実際、B判定から合格した受験生の多くは「小論文で逆転した」と口を揃えます。では、なぜ小論文がそこまで重要なのか?どうすればB判定から合格に近づけるのか?

この記事では、競合サイトでは語られていない“本当に知っておくべき視点”と“今日から実践できる具体策”を徹底解説します。

B判定とは?小論文での逆転可能性を正しく理解する

模試でB判定が出たとき、

「悪くはないけれど、本当に大丈夫なのかな」

そんな気持ちになる人は多いと思います。

特に小論文がある入試では、

「自分の文章は評価されるのか」

「本番で失敗したらどうなるのか」

と、不安が頭から離れなくなりがちです。

B判定は、合格圏に手が届く位置にいることを示しています。

ただ同時に、小論文の出来ひとつで結果が動く立場でもあります。

まずはB判定という評価を、正しく受け止めるところから始めていきましょう。

B判定の意味と合格可能性(合格率65〜80%の現実)

模試におけるB判定は、一般的に合格可能性が65〜80%前後とされています。

これは、過去の受験結果をもとに算出された、あくまで目安となる数値です。

参考:

河合塾|模試判定の見方

数字だけを見ると、「思っていたより高い」と感じるかもしれません。

ただ、この数字は「今の状態で同じ条件がそろった場合」の話です。

小論文が課される入試では、

・テーマの読み取り方

・設問への答え方

・時間内にまとめきれるか

といった点で、当日の出来がそのまま評価に反映されます。

B判定は「可能性がある」ことを示していますが、

何もしなくても結果がついてくる、という意味ではありません。

小論文が噛み合わなかった場合、不合格側に入ることも十分にあり得ます。

B判定でも油断は禁物!ボーダーとの差が重要

B判定を取ったときに、意外と見落とされやすいのが

「合格最低点との差」です。

模試の判定がBでも、

・実はボーダーとほとんど差がない

・他教科で点を取れているだけ

というケースは珍しくありません。

B判定でも注意したい状況

・他教科が得意で、全体評価が底上げされている

・小論文の評価が回ごとに安定しない

・設問の意図からズレていることに自分では気づきにくい

こうした状態のまま本番を迎えると、

小論文で少し評価を落としただけでも、合格最低点を下回ってしまいます。

B判定は、気を抜いていい位置ではありません。

小論文で点を落とさない前提があって、初めて安心できる立場だと考えておくとよいでしょう。

なぜ「小論文」がB判定層の勝負どころになるのか

B判定にいる受験生にとって、小論文はとても大きな意味を持ちます。

理由はシンプルで、「結果を動かせる余地が残っている」からです。

小論文は評価が変わりやすい科目

英語や数学は、短期間で点数を大きく伸ばすのが難しい教科です。

一方で小論文は、

・話の流れが整理されているか

・問いに正面から答えているか

・主張と理由のつながりが伝わるか

こうした点が、そのまま評価に表れます。

B判定の人は、考える力や読む力はすでに備わっています。

だからこそ、書き方のズレを直すだけで、評価が変わることがあります。

採点する側の目線を知らずに書いている人が多い

小論文が伸び悩む原因は、内容が足りないことよりも、

「読み手にどう見えているか」を意識できていないことが多いです。

大学側が見ているのは、

・設問にきちんと答えているか

・課題文の要点を外していないか

・読み進めやすい構成になっているか

といった点です。

この視点を知るだけでも、

同じ内容でも評価されやすい書き方に近づきます。

B判定層は実力が拮抗している

B判定に集まる受験生は、学力差が大きくありません。

そのため、筆記試験だけでは順位が動きにくい傾向があります。

そんな中で、

・小論文の評価が安定している

・内容と構成の両方が整っている

答案を書ける人は、合格ラインを越えやすくなります。

小論文は、B判定層にとって

合否を分ける重要な判断材料になりやすい科目です。

読者が抱く悩みと疑問「B判定 小論文」で検索する背景

「B判定が出た。可能性はあると言われた。でも、本当に大丈夫なのだろうか」

この言葉に少しでも心当たりがあるなら、あなたは今、かなり真剣に進路と向き合っています。

「B判定 小論文」と検索する人の多くは、楽観しているわけでも、諦めているわけでもありません。

むしろその逆で、

「合格できるかもしれないからこそ、失敗したくない」

そんな気持ちを強く抱えています。

ここでは、B判定の受験生が小論文に対して感じやすい不安や疑問を、ひとつずつ言葉にしていきます。

「B判定なら合格できるの?」という不安

B判定と聞くと、「合格圏内」と説明されることが多いです。

けれど、その言葉をそのまま信じきれず、不安が残ってしまう人も少なくありません。

・B判定でも落ちる人はいると聞いた

・本番で失敗したら一気に不利になるのでは

・小論文の出来が結果を左右しそうで怖い

こうした不安は、とても自然なものです。

なぜならB判定は、「安全な位置」ではなく、「届く位置」にいる状態だからです。

A判定のように余裕があるわけではない。

C判定ほど遠いわけでもない。

その中間にいるからこそ、「もしも」の想像が頭を離れなくなります。

特に小論文がある入試では、

「自分の文章が本当に評価されるのか」

という部分が見えにくく、不安を強く感じやすくなります。

「小論文で差はつくの?」という疑問

次によく出てくるのが、

「小論文って、実際どれくらい差がつくの?」

という疑問です。

筆記試験の点数は、ある程度イメージがしやすい一方で、

小論文は「何点くらい取れているのか」「他の人と比べてどうなのか」が分かりにくい科目です。

そのため、

・内容がそれなりなら、みんな同じ評価なのでは

・結局は筆記試験の点で決まるのでは

・小論文はおまけのようなものでは

と感じてしまう人もいます。

しかしB判定の層は、全体的な学力が近いことが多く、

筆記試験だけでは差がつきにくい状況にあります。

その中で小論文は、

「評価が一段上がる人」と「評価が伸びない人」を分けやすい要素になります。

だからこそ、

「小論文で差がつくのかどうか」が気になり、

確かな答えを探して検索する人が多いのです。

「具体的に何をすればいいの?」という行動指針の欠如

不安や疑問を抱えながらも、

「じゃあ、何から手をつければいいのか分からない」

この状態で立ち止まっている人も多いです。

・とりあえず書いてはいるけれど、良いのか分からない

・添削を受けたほうがいいのか迷っている

・評価される書き方がはっきり見えない

このように、やる気はあるのに、動き方が見えない。

それが「B判定 小論文」で検索する大きな理由のひとつです。

B判定の受験生は、決して基礎が足りないわけではありません。

むしろ多くの場合、

「どこを直せば評価が上がるのかが分からない」

という壁にぶつかっています。

だからこそ、

感覚ではなく、

評価されるポイントを知り、

何を意識して書けばいいのかを明確にしたい。

その答えを求めて、このキーワードにたどり着いているのです。

小論文で評価されるポイントと差がつく基準

「ちゃんと考えて書いているつもりなのに、評価が伸びない」

「何が足りないのか、自分でははっきり分からない」

B判定の受験生から、よく聞く声です。

小論文は、点数や偏差値が見えにくく、どこで差がついているのかが分かりづらい試験でもあります。

ただ、採点する側が感覚だけで読んでいるわけではありません。

実際には、いくつかの共通したポイントを意識しながら答案を見ています。

ここでは、B判定の人が特に押さえておきたい

「小論文で評価されやすい基準」を、できるだけ分かりやすく整理していきます。

誤字脱字・表現力・指定条件遵守の重要性

まず最初に見られるのは、

「基本的なルールをきちんと守れているかどうか」です。

・誤字脱字が目立たないか

・文として無理なく読めるか

・字数や形式など、指定された条件を守っているか

内容より前に、こうした点がチェックされます。

B判定の人は、考えそのものが大きくズレていることはあまりありません。

それでも評価が伸びない場合、

文章の読みづらさや、条件の見落としが影響していることがあります。

小論文は、限られた時間の中で多くの答案を読む試験です。

読む側に余計な負担をかけない文章かどうかは、それだけで印象に差が出ます。

「内容以前の部分だからこそ、丁寧に整えておく」

この意識があるかどうかで、評価は変わってきます。

論理性と一貫性が合否を分ける理由

次に重視されるのが、文章全体の流れです。

・何を主張したいのか

・なぜそう考えたのか

・話が途中でズレていないか

この一貫性が保たれているかどうかで、評価は大きく分かれます。

B判定の人の答案には、

「部分的には良いことが書いてある」

「考えはしっかりしている」

と感じるものが多くあります。

一方で、

・最初に述べた意見と、最後の結論が少しずれている

・伝えたいことが増えすぎて、軸がぼやけてしまう

といったケースも少なくありません。

採点する側が見ているのは、言葉の上手さよりも、

「話の筋が通っているかどうか」です。

一つの主張を決め、理由と具体例で丁寧につないでいく。

この形が崩れていない答案は、それだけで安定した評価を受けやすくなります。

知識量よりも“使い方”が問われる採点基準

小論文というと、

「知識が多いほうが有利なのでは」と感じる人もいるかもしれません。

ただ、B判定の受験生にとって本当に大切なのは、

知っている量よりも、その使い方です。

・課題文の内容を正しくつかめているか

・知識を並べるだけになっていないか

・自分の意見を支える形で使えているか

どれだけ知識があっても、流れと関係なく出してしまうと、

かえって評価を下げてしまうことがあります。

反対に、特別な知識がなくても、

課題文の要点を押さえ、自分の考えと自然につなげられていれば、

十分に評価される答案になります。

B判定層が伸び悩みやすいのは、

「知識が足りない」からではなく、

「どこで、どう使えばいいのかが見えていない」場合が多いからです。

だからこそ小論文では、

何を書いたかだけでなく、

なぜそこに書いたのかが伝わる文章を意識してみてください。

B判定から合格を掴む小論文対策ステップ

「評価されるポイントは分かってきた。

でも、結局どんな順番で、何をすればいいのか分からない」

B判定の受験生が次につまずきやすいのが、この段階です。

やみくもに書く練習を続けても、不安が消えない。

それは、対策の“順番”が見えていないからかもしれません。

小論文は、才能やセンスで決まるものではありません。

一定の手順を踏んでいけば、評価が安定しやすい試験です。

ここでは、B判定から合格を目指すために、

多くの受験生が遠回りしがちな部分を整理しながら、

現実的な対策ステップを紹介します。

まずは「型」を身につける(序論・本論・結論の習得)

最初に取り組みたいのが、「型」を固めることです。

小論文というと、

「自分の言葉で自由に書くもの」

というイメージを持つ人もいます。

ですが、評価される答案ほど、実は構成が安定しています。

・序論:問いに対する自分の立場を示す

・本論:理由や具体例で考えを深める

・結論:全体をまとめ、主張を言い切る

この流れが頭に入っているだけで、

話が途中で迷子になることが減ります。

B判定の人は、考えそのものはしっかりしています。

だからこそ、「どう書き始め、どう終わるか」を固定するだけで、

文章全体が読みやすくなり、評価も安定しやすくなります。

模範解答分析と“構成メモ”演習で思考力を磨く

次に取り入れてほしいのが、模範解答の読み方です。

ただ「上手だな」と読むだけでは、

自分の小論文にはなかなか活かせません。

大切なのは、

「どんな順番で考えが組み立てられているか」を見ることです。

おすすめなのが、

文章そのものを書く前に、構成だけを抜き出す練習です。

・序論で何を言っているか

・本論では、どんな理由が使われているか

・結論で、どう話を締めているか

これをメモにまとめるだけでも、

「評価される思考の流れ」が少しずつ見えてきます。

B判定の受験生が伸びやすいのは、

知識を増やしたときではなく、

考え方の整理ができるようになったときです。

添削指導を活用して、自分では気づけない弱点を修正

ある程度書けるようになってくると、

次にぶつかる壁があります。

それが、

「自分では直したつもりなのに、評価が変わらない」

という状態です。

この段階で重要になるのが、第三者の目線です。

・論点がずれていないか

・主張が伝わりきっているか

・評価されにくい書き癖が出ていないか

これらは、自分一人では気づきにくい部分です。

B判定の人は、

「あと一歩」で評価が変わる位置にいます。

だからこそ、添削によってズレを修正できるかどうかが、

合否に直結しやすくなります。

添削は、「ダメ出し」ではありません。

今の答案を、どうすれば評価に近づけられるかを知るためのものです。

小論文を

感覚で書くものから、

評価を意識して書くものへ。

その切り替えができたとき、

B判定は現実的な合格ラインに変わっていきます。

独自視点!小論文力を面接・自己PRに活かす方法

「小論文対策って、筆記試験のためだけのものだよね」

そう思っている人は、意外と多いかもしれません。

ですが実は、小論文で身につく力は、

面接や自己PRでも、そのまま使えるものばかりです。

B判定で悩んでいる人ほど、

「学力は足りているのに、うまく伝えきれていない」

という状態にいることが多く見られます。

小論文対策を、単なる試験対策で終わらせず、

“伝える力”として使えるようになると、

評価される場面は一気に広がります。

小論文の論理構成は面接回答に直結する

小論文で求められるのは、

「何を言いたいのかが分かる文章」です。

これは、そのまま面接の受け答えにも当てはまります。

・結論から話せているか

・理由が後からついてきているか

・話が途中でずれていないか

面接で評価されやすい受験生は、

この構造を無意識のうちに使っています。

小論文で

「序論で立場を示し、本論で理由を述べ、結論でまとめる」

この流れを意識して書けるようになると、

面接でも話が整理された状態で口に出せるようになります。

B判定の人が面接で損をしてしまう原因は、

考えが足りないからではありません。

伝える順番が整理されていないことが多いのです。

体験談を論理的に語る“再現力”の養い方

自己PRや面接では、

「あなた自身の経験」がよく問われます。

ただし、

体験があるだけでは、評価にはつながりません。

大切なのは、

その体験をどう切り取り、どう説明するかです。

小論文では、

課題文の内容を要約し、

自分の意見と結びつけて書く練習をします。

この力は、

自分の体験を言葉で“再現”する力にもつながります。

・どんな場面だったのか

・何を考え、どう行動したのか

・そこから何を学んだのか

小論文で思考を整理する習慣がつくと、

体験談も、感情だけでなく、筋道を立てて語れるようになります。

「いい話なのに、伝わらない」

そんなもどかしさを感じている人ほど、

この再現力が伸びる余地があります。

短時間での「構成メモ」練習で瞬発力を鍛える

面接や口頭試問では、

考える時間がほとんどありません。

その場で質問を受け、

短い時間で答えを組み立てる必要があります。

ここで役に立つのが、

小論文対策で行う「構成メモ」の練習です。

・結論は何か

・理由は一つか、二つか

・最後に何を伝えたいか

これを、数十秒で頭の中に作る練習をしておくと、

質問を受けた瞬間に、話の形が浮かびやすくなります。

B判定の人は、考える力はすでに持っています。

足りないのは、

短時間でそれを整理し、外に出す練習だけです。

小論文で培った構成力は、

面接や自己PRの場面でも、

確実にあなたを支えてくれます。

B判定でも合格を掴むための戦略と心構え

B判定と聞くと、

「可能性はあると言われたけれど、どこか不安が残る」

そんな気持ちになる人は多いと思います。

小論文がある入試では特に、

「本番でうまく書けなかったらどうしよう」

「今から何をしても、もう遅いのでは」

と考えてしまいがちです。

ただ、B判定という立ち位置は、

決して追い込まれている状態ではありません。

やるべきことを整理し、考え方を少し整えるだけで、

結果が変わる余地が残っている位置でもあります。

成功者の逆転合格エピソードから学ぶ

逆転合格という言葉を聞くと、

特別な才能や劇的な努力を想像してしまうかもしれません。

ですが、実際にB判定から合格した人の話を見ていくと、

共通しているのは「派手なこと」ではありません。

・やることを増やさなかった

・苦手を全部克服しようとしなかった

・評価される部分に集中した

こうした選択をしている人が多いのです。

特に小論文では、

「毎回ゼロから書き直す」のではなく、

「安定して点が取れる形を崩さない」ことを重視していました。

逆転とは、大きく変わることではなく、

ズレを少しずつ修正していくこと。

その積み重ねが、結果につながっています。

本番直前でも伸びる!効率的な勉強法とメンタル管理

試験が近づくほど、

「もっとやらなきゃ」と焦りが出てきます。

ただ、残り時間が限られている時期に大切なのは、

新しいことを増やすより、

これまでやってきたことを整える意識です。

・構成が毎回ぶれていないか

・設問への答え方が安定しているか

・同じ指摘を何度も受けていないか

ここを見直すだけでも、

小論文の完成度は上がりやすくなります。

また、メンタル面では、

「完璧に書こう」と思いすぎないことも大切です。

本番で求められているのは、

満点の答案ではなく、

評価基準を外さない答案です。

B判定の人は、

すでに土台となる力は持っています。

不安になりすぎず、

「いつも通りの形を出す」ことを目標にしてみてください。

安全圏にするための“+10点上積み戦略”

B判定から合格を目指すうえで意識したいのが、

「あと少し」をどう積み上げるかです。

この+10点は、

難しい知識を増やすことではありません。

・序論で結論をはっきり示す

・理由を一つ減らして、説明を厚くする

・結論で話を広げすぎない

こうした小さな調整が、

評価を一段引き上げることにつながります。

B判定の人が伸び悩むのは、

大きな欠点があるからではありません。

「惜しい」部分が、そのままになっているからです。

その惜しさを一つずつ減らしていく。

この意識で小論文と向き合えたとき、

B判定は「不安な判定」から「現実的な合格ライン」へと変わっていきます。

【まとめ】B判定と小論文で合格を掴むために

模試でB判定を取ったとき、多くの受験生は「あと一歩で合格できるのか」「小論文で逆転は可能か」と悩みます。

この記事では、その不安に答える形で「B判定の意味」「小論文が勝負科目になる理由」「具体的な対策ステップ」を解説しました。最後に重要なポイントを整理します。

- B判定の意味:合格可能性65〜80%。高い可能性があるが、まだ20〜30%は不合格のリスクが残る。

- 油断できない理由:合格最低点との差が10点以内なら実質C判定に近い状況。本番での小さなミスが命取りになる。

- 小論文が勝負科目になる理由

- 点差を一気に埋められる可能性がある

- 他の受験生が軽視しがちなので差を広げやすい

- 面接・自己PRとも直結し、総合評価で有利になる

- 小論文で評価される基準

- 誤字脱字・表現・指定条件の遵守は最低限守るべきルール

- 論理性と一貫性が最重要評価ポイント

- 知識の量より「問いに沿って使えるかどうか」が差を分ける

- 効果的な小論文対策ステップ

- 「序論→本論→結論」の型を身につける

- 模範解答分析と構成メモ練習で思考を整理する

- 添削指導を受けて自分では気づけない弱点を修正する

- 面接・自己PRへの応用:小論文で培った論理構成力は、面接での受け答えや自己PRの一貫性強化にも役立つ。

- 本番直前の戦略

- 構成メモ練習で瞬発力を鍛える

- 過去問演習と添削で答案の完成度を高める

- メンタル管理で焦りを抑え、「+10点上積み」を狙う

B判定は「合格に手が届く位置」ですが、まだ油断できない状況です。だからこそ、小論文を軸にした戦略が合格を決定づけます。

型を身につけ、論理を磨き、弱点を修正する。この積み重ねがB判定から合格への最短ルートです。