「模試の判定が悪い…」

「残り時間は2ヶ月しかない…」

そんな焦りの中で検索しているあなたへ。

安心してください。偏差値15アップは決して夢物語ではありません。

実際に、残り2ヶ月で逆転合格を果たした受験生は数多く存在します。

大切なのは「努力量」ではなく「戦略」。

やるべきことと、やらなくてもいいことを見極めれば、短期間でも驚くほど成績は伸びます。

この記事では、競合サイトが語らない失敗事例の落とし穴や、実際に成果を出した受験生の再現性のある勉強法まで徹底解説。

読み進めれば、「今の自分でもまだ間に合う!」という確信を持てるはずです。

2ヶ月で偏差値15上げるのは可能?最初に知っておくべき現実

「2ヶ月で偏差値15も上げたい」

そう考える背景には、模試の結果に焦りを感じたり、志望校のボーダーに届かず不安を抱えていたり、

「今すぐ状況を変えたい」という強い気持ちがあります。

結論から言うと、「条件が揃えば偏差値15アップは十分に可能」です。

ただし、偏差値は“相対評価”であり、単純な点数アップ以上に「伸びる状態にあるかどうか」が結果を左右します。

この章では、最初に理解しておくべき偏差値の仕組みと、2ヶ月で変化が生まれる理由を丁寧に解説します。

偏差値15アップはどんな条件なら実現できるのか

偏差値が短期間で大きく動くのには、いくつか明確な条件があります。

これらを満たしているかどうかが、“2ヶ月でどれだけ変われるか”を決めます。

① 現在の偏差値が50以下、または基礎が整っていない

偏差値は高い層ほど伸びにくく、低い層ほど変動が大きくなります。

そのため、偏差値40〜50前後の人は「伸びしろ」が大きく、改善ポイントも明確です。

一般に、偏差値の仕組みは「標準偏差」をもとに計算されます。

(参考:国立教育政策研究所)

② 苦手科目に“得点源になる伸びしろ”がある

偏差値は「総合点」で評価されるため、苦手科目が伸びると偏差値が大きく動きます。

特に伸びやすいのは次のような科目です。

- 社会(日本史・世界史・地理)

- 古文

- 生物基礎

知識を積み重ねることで得点が上がりやすく、短期間で大きく変化が出やすい科目です。

③ 正しい順序で学習できている(基礎 → 演習 → 復習)

2ヶ月で結果が出る人は「解きっぱなし」ではなく、

基礎固め → 演習 → ミス分析 → 再演習という流れが定着しています。

この順序が崩れると、勉強量のわりに偏差値が上がりません。

④ 2ヶ月間、学習密度を“最大化”できる

短期間での飛躍には、学習時間と集中度が大きく影響します。

- 1日5〜7時間の安定した学習

- 演習と復習のバランスを保つ

- 捨てるべき単元を明確にする

勉強量ではなく「正しい努力の密度」がカギになります。

短期間で大幅アップする人の共通点

2ヶ月という短い期間で偏差値を15上げる人には、明確な共通点があります。

① 自分の弱点を“具体的に言語化”できている

伸びる人ほど、苦手の原因を詳細に把握しています。

- 英語:文法知識が曖昧で長文を読み切れない

- 数学:初歩の計算でミスが出る

- 国語:選択肢の根拠が取れていない

自分の現状がぼやけたままだと、勉強の効果が出にくくなります。

② 復習の質が高い

短期間で伸びる人は、間違えた問題を「解き直すだけ」で終わりません。

- なぜ間違えたのかを書き出す

- 同じミスを防ぐための対策を作る

- 翌日・3日後・1週間後の“忘却曲線”に沿って復習する

この“復習管理”の精度が、偏差値の伸びにつながります。

③ 解いた問題量より“得点力の向上”を重視する

成績を伸ばすのは「問題数」ではなく、「ミスが減る仕組み」です。

実際に短期間で偏差値が上がる人は、

解ける問題の種類より、解ける理由を増やすことに集中しています。

科目別の伸びやすさと限界(暗記科目と理解科目の違い)

科目の“性質”によって伸び方が大きく違います。

ここを理解して戦略を練ると、2ヶ月で偏差値が大幅に上がりやすくなります。

■ 暗記科目:最も短期間で伸びる(社会・古文など)

暗記科目は学習時間をそのまま点数に変換しやすい科目です。

特徴:

特に社会科は、2ヶ月で20〜30点伸びた例も多いです。

■ 理解科目:正しい“型”を覚えることで急伸する(英語・数学など)

理解科目は、単純な暗記よりも“解法の仕組み”が重要です。

- 英語:単語 → 文法 → 精読の順で一気に読めるようになる

- 数学:基礎例題のパターン化でミスが激減する

理解が深まると、短期間でも得点が急上昇します。

■ 2ヶ月で偏差値15を狙うための科目配分

短期間で最大の伸びを出すには、

暗記科目:理解科目=6:4の配分がおすすめです。

科目配分の最適化は、短期間で偏差値を変えたい人にとって最も重要な戦略です。

読者が「2ヶ月で偏差値15上げる」と検索する背景と悩み

「2ヶ月で偏差値15上げたい」

この言葉には、ただ“成績を伸ばしたい”以上の切実な思いがあります。

検索する人の多くは、

「今のままでは志望校に届かないかもしれない」

という焦りと危機感を抱えています。

一方で、

「本当に2ヶ月で偏差値って上がるの?」

「自分は伸びるのか?」

「何をどう変えれば短期間で結果が出る?」

こうした“確かな根拠”を求めて検索している状態でもあります。

この記事では、読者の背景や心理を深く掘り下げながら、思いに寄り添いつつ、

他の記事では触れられにくい“本質的な悩み”に答えていきます。

模試の判定が悪く、このままでは志望校に届かない

「偏差値が足りない」

「志望校まであと○点」

「次の模試でA判定を取りたい」

こうした不安は、多くの受験生が“検索ボタンを押す瞬間の理由”として最も大きいものです。

特に次のような状態の人は、「2ヶ月で偏差値15上げる」という言葉に強く惹かれます。

- 夏や秋の模試で連続してE判定・D判定が続いている

- 志望校の判定まで偏差値が10〜20足りない

- 学校や塾での勉強では点数に反映されていない

そして本音としては、こう感じています。

- 「まだ諦めたくない」

- 「どうにか逆転できる方法を知りたい」

- 「合格に必要な“現実的な距離”を知りたい」

しかし、模試の判定が悪い原因は人によって異なります。

だからこそ、まずは「どこを改善すれば最短で変わるのか」を知ることが大切です。

さらに、偏差値は相対評価であるため、

総合点の底上げを複数科目で達成すると、短期間でも偏差値が一気に動きます。

模試の結果に焦りがある人ほど、

「戦略的な伸ばし方」を知ることで最短で変われる可能性が高いのです。

部活や行事で時間がなく、追い込みで結果を出したい

「本気で勉強できるのが、今しかない」

これは高3の夏直後〜秋に検索する人に特に多い背景です。

- 部活が最後まで忙しくて勉強時間が取れなかった

- 文化祭・体育祭などの行事で9月までまとまった時間がない

- 周りが受験モードになって焦ってきた

このように、

「遅れている自覚はあるが、まだ間に合うのか?」

という不安を抱えている状態で検索していることが多いです。

しかし、ここで知ってほしい事実があります。

“時間がなかった受験生ほど、短期で大きく伸びるケースが多い”

理由は次の通りです。

- 一度スイッチが入ると集中力が圧倒的に高まる

- 無駄な勉強をしないため、学習効率が良い

- 基礎が抜けている部分が明確で、改善すると一気に伸びる

また、

「勉強時間が少なかった=伸びしろがある」

というケースも非常に多くあります。

追い込み期は、質の高い戦略と正しい優先順位を知れば、

2ヶ月という短期間でも偏差値が大きく動く可能性があります。

努力してきたが伸び悩み、「短期で一気に成果」を求めている

検索する人の中には、

単純に「サボっていたわけではない」

というケースも多くあります。

むしろ、

- 塾の授業は受けてきた

- 問題集も周回してきた

- 定期テストでは点が取れていた

それでも模試になると成果が出ない──

この“ギャップ”に苦しんでいる人も多いです。

このタイプが「2ヶ月で偏差値15上げる」と検索する背景には、次のような本音があります。

- 「今までの努力を結果につなげたい」

- 「根本的に何が間違っているのか知りたい」

- 「短期間で変わる方法があるなら知りたい」

実は、このタイプの悩みには明確な原因があります。

原因の90%は、“勉強の順序”がズレていること。

このズレを正すだけで、

2ヶ月でも偏差値が急上昇することが珍しくありません。

さらに、多くの記事では触れられていない視点として──

「伸び悩み期は、正しく修正すれば“爆伸びの前兆”である」

という事実があります。

伸びない期間は、学習内容が蓄積されているタイミングでもあり、

“正しい修正”を加えると一気に結果が跳ねることがあります。

だからこそ、伸び悩んでいる今こそチャンスなのです。

競合記事の分析と差別化ポイント

「2ヶ月で偏差値15上げる」と検索すると、多くの記事が似たような内容を並べています。

「基礎を固める」「アウトプット中心にする」「毎日継続する」──

確かにどれも重要ですが、これだけでは短期間で偏差値が大幅に伸びる人には届きません。

なぜなら、あなたが求めているのは

“2ヶ月という短期間で、今の状況をひっくり返すための現実的で再現性のある方法”

だからです。

この記事では、多くのサイトで語られていない核心部分に踏み込み、

「他では得られない視点」「伸びる人だけが実践している戦略」を具体的に紹介します。

多くの記事が語る「一般的な勉強法」の限界

上位に出てくる記事の多くは、以下のような“正論”で構成されています。

- 基礎を固めることが大事

- 毎日の学習習慣をつけよう

- インプットとアウトプットのバランスを意識する

- 過去問に早めに取り組もう

もちろん、これらは間違いではありません。

むしろ正しいです。

しかし──

正しいだけでは偏差値は上がらない。

というのが短期間で結果を出したい人にとって最大の問題です。

実際に、2ヶ月で偏差値15上げる人は

「一般論をそのままやったから伸びた」のではありません。

彼らが実践しているのは、もっと具体的で、もっと“戦略的”な勉強法です。

たとえば

- 捨てる単元と捨てない単元を明確に分類する

- 得点に直結しない作業を徹底的に排除する

- 得意科目を伸ばすより、すぐ伸びる科目に集中する

- 模試のミスを、原因・頻度・再発防止の3軸で分析する

一般的な勉強法は「正しいけど再現しにくい」。

短期で偏差値15アップを実現するには、もっと踏み込んだ方法が必要なのです。

成功体験だけでなく「失敗事例」から学ぶ重要性

上位記事や塾のサイトでは「成功体験」が多く語られます。

しかし実際には、成功例よりも

「伸びなかった人のパターン」

のほうが、短期間で伸ばしたい人にとって重要なヒントになります。

なぜなら、短期間で結果が出ない原因は、ほとんどが共通しているからです。

代表的な失敗パターンを挙げると…

① とりあえず問題集を増やしてしまう

「量を増やせば何とかなる」という思考は危険です。

大量に解くほど復習の質が下がり、偏差値は逆に安定しません。

② 得点に直結しない“作業系勉強”が多い

- きれいなノートを作る

- 問題の写経をする

- 重要語のまとめ作成に時間を使う

やっている感はありますが、偏差値は伸びません。

③ 弱点を深掘りせず、原因を曖昧にしたまま

模試の復習で「ここ間違えたな…」だけで終わってしまうパターンです。

しかし、本当に必要なのは

「なぜ間違えたか?」

「次はどうすれば防げるか?」

という部分。

短期間で急成長する人は例外なく、ここを深く掘り下げています。

④ 勉強の優先順位が逆になっている

- まず難しい問題に取り組んでしまう

- 得意ばかりやって苦手を放置

- 覚える順序がバラバラで知識がつながらない

こうした“順序のズレ”が、伸び悩みの最大原因です。

多くの記事では、こうした失敗パターンが軽視されています。

しかし、短期間で結果を出したい人にとって、

「何をしないか」

を知ることは「何をするか」と同じくらい重要です。

独自視点!短期間に伸ばすには“捨てる勇気”が必須

ここからが本記事最大の差別化ポイントです。

多くの勉強法記事では「すべてできる前提」で書かれていますが、

2ヶ月で偏差値15上げるためには

“すべてをやろうとする姿勢こそが成績が伸びない原因”

になります。

短期間で伸ばす人が実践しているのは、

「やるべきことを増やす」のではなく「やらないことを決める」

という考え方です。

■ 捨てるべき単元・範囲を決める理由

短期間の勝負では、次の3つを軸に「捨てる判断」をします。

- 配点が低い単元

- 出題頻度が低い単元

- 習得に時間がかかる割に得点効率が悪い単元

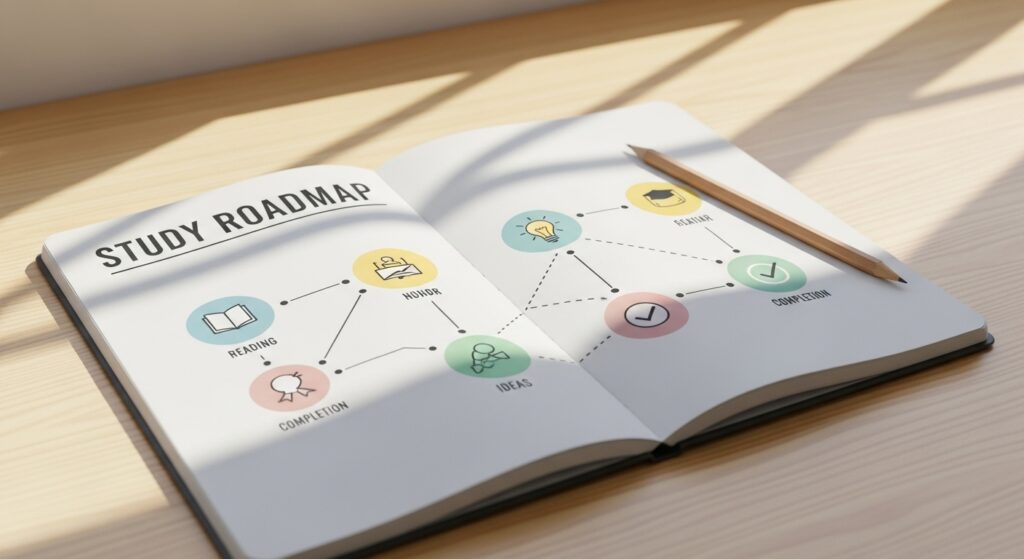

2ヶ月で偏差値15上げるための戦略ロードマップ

ステップ1:現状分析と「伸びしろゾーン」の特定

最初に行うべきは、自分の現在地を“数値”で把握することです。勘ではなくデータに基づく分析が、短期間で偏差値を動かす最大のポイントになります。

● 最初に把握すべき3つの指標

- 科目ごとの得点

- 偏差値の推移

- ミスの原因(知識不足/読み違い/ケアレス/時間切れ)

これらが分かると、「どこから手をつければ最短で伸びるか」が明確になります。

● 伸びしろゾーンを特定するための質問

- 最も得点が低い科目はどれか?

- 短期間で伸ばしやすい暗記分野はどこか?

- 頻出単元で落としている部分は?

- ケアレスや読み違いが多いのはどの大問か?

ステップ2:基礎固めを最速で終えるアウトプット中心法

基礎固めを長時間やる必要はありません。重要なのは「インプットからアウトプットへの移行スピード」です。

● 基礎固めの最速プロセス(4ステップ)

① 参考書で全体像を“ざっくり”つかむ

深く読み込まず、流れだけ理解するのがポイントです。

② すぐに基礎問題へ移行する

知識は使って初めて定着します。基礎問題の周回が圧倒的に効果的です。

③ ミスを分類し、原因を言語化する

- 知らなかった知識

- 読み違い

- 思い込み

- 計算ミス

④ 忘却曲線に合わせて復習する

- 翌日

- 3日後

- 1週間後

ステップ3:過去問・模試の徹底分析と弱点潰し

2ヶ月で偏差値を伸ばす最大のカギは、「弱点を潰す順番」にあります。

● 過去問・模試で見るべきポイント

- どの大問で失点しているか

- その原因(知識/読解/計算/時間配分)

- 改善に必要な教材・勉強方法は何か

● 弱点の優先順位(短期間で一番効く順)

- ① 配点が高く頻出な部分

- ② 取りこぼしている基礎問題

- ③ 時間配分の見直しで改善できる部分

ステップ4:毎日の学習ルーティン例(朝・昼・夜の使い分け)

“いつ何をやるか”まで決めると、2ヶ月の効率が劇的に上がります。

● 朝:記憶系(暗記が最も入りやすい時間)

- 英単語

- 古文単語

- 日本史・世界史の重要語

● 昼:演習(最も集中力が高い時間帯)

- 基礎問題の周回

- 大問別演習

- 模試の解き直し

● 夜:復習・整理(定着の時間)

- ミスの原因分析

- 弱点ノートの更新

- 翌日の学習計画づくり

● 1日のルーティン例

- 朝:暗記(30〜45分)

- 昼:演習(2〜3時間)

- 夕方:基礎の再確認(1時間)

- 夜:復習・弱点対策(1時間)

効率を最大化する具体的勉強法

偏差値を「2ヶ月で15上げたい」と考える人の多くは、

・何をどれだけやればいいのか

・どの単元を優先すべきなのか

・短期間で本当に効果が出る勉強法はあるのか

このような疑問と不安を抱えています。

実際、同じ時間勉強しても、

「勉強法の選び方」によって伸び方は大きく変わります。

ここでは、短期間で偏差値を大幅に伸ばした受験生が実際に使った、

“効率を最大化するための勉強法”を体系的にまとめました。

一般的な学習ノウハウではなく、

点数に直結する順番・方法のみを厳選しています。

パート勉強法:点数に直結する単元から攻略

短期間で偏差値を上げる最大のポイントは、

「全部をやろうとしない」ことです。

2ヶ月で偏差値15アップが可能になるのは、

伸びやすい単元を優先し、点数に直結する部分から攻略する“パート戦略”を使うからです。

● パート勉強法で優先すべき単元の特徴

- 出題頻度が高い

- 配点が高い

- 短期間でも伸ばしやすい

例

大事なのは「完璧を目指さない」こと。

偏差値を上げる目的は「総合点を伸ばすこと」なので、取れるところから確実に取る戦略が最も効率的です。

● パート勉強法のステップ

① 単元ごとの難易度と得点効率を仕分け

→ 捨てる単元も明確にする。

② 点数に直結するパートだけを重点的に勉強

→ ここに時間を集中投下する。

③ 狙った範囲が確実に取れるまで反復

→ 完璧より“確実性”を重視する。

ロック勉強法:環境と時間を固定して集中力を高める

短期間で偏差値を上げる受験生の共通点は、

「集中力の質を固定化している」ことです。

その方法が、

“ロック勉強法”(環境と時間を固定し、脳を習慣化させる方法)です。

● ロック勉強法の基本ルール

- 勉強場所は毎日同じ(または2か所まで)

- 勉強する時間帯も固定する

- 使う教材も固定する

脳は「場所と行動をセットで覚える」ため、

同じ時間・同じ空間で勉強すると集中力が自動化され、短期間でも効率が跳ね上がります。

● 特に効果が高い固定ポイント

- 朝 → 暗記

- 昼 → 演習

- 夜 → 復習

この「型」を固定すると、迷いがなくなり学習密度が最大化します。

反復・高速復習法:忘却曲線に勝つ7回学習の仕組み

短期間で偏差値が伸びる受験生は、反復の仕方が違います。

ただ「何度も勉強する」のではなく、

“忘れるタイミングに合わせて復習する”ことが重要です。

● 7回復習法(高速反復)のスケジュール

- ① 当日

- ② 翌日

- ③ 3日後

- ④ 1週間後

- ⑤ 2週間後

- ⑥ 1ヶ月後

- ⑦ 直前期に総復習

このサイクルは心理学でも有名な

「忘却曲線(エビングハウスの実験)」をもとにした方法で、

短期間でも知識が定着しやすくなります。

● 反復を成功させるコツ

- 復習は“短時間×回数”で行う

- ミスの原因を必ず書き出す

- 使う教材は一冊に固定する

「覚えたのに解けない」をなくす最強の方法です。

ステップ4:毎日の学習ルーティン例(朝・昼・夜の使い分け)

効率を最大化するには、

“いつ何をやるか”まで決めることが大切です。

● 朝:吸収率が高い時間(暗記のゴールデンタイム)

- 英単語・古文単語

- 社会科の重要語

- 英語の音読

● 昼:集中力のピーク(演習時間)

- 基礎問題の周回

- 大問別演習

- 模試の解き直し

● 夜:定着の時間(弱点潰し・整理)

- ミスの振り返り

- 翌日の計画づくり

- 軽い暗記

● 1日のモデルスケジュール

- 朝:暗記30〜45分

- 昼:演習2〜3時間

- 夕方:基礎の再確認

- 夜:弱点潰し&復習

科目別アプローチ(英語・数学・国語・理社の短期攻略法)

最後に、2ヶ月で偏差値15上げるための「科目別の具体策」です。

● 英語(最短で伸びる3本柱)

- 単語の徹底暗記(毎日)

- 文法の穴埋め

- 精読で読む力を鍛える

● 数学(パターンで解く)

- 基礎問題の反復

- 典型パターンの暗記

- 計算ミスを減らす練習

● 国語(点が安定する方法)

- 現代文:接続語・指示語の読み取り

- 古文:単語+文法の型

- 漢文:句形の暗記

● 理科・社会(短期間で最も伸びる科目)

- 通史 or 基礎分野を優先

- 知識問題は高速反復

- 頻出分野だけを完璧にする

モチベーションとメンタル管理

2ヶ月で偏差値15上げるには、学習法と同じくらいメンタル管理が重要です。

短期間の追い込みは、思っている以上に心も体も疲れます。

・「やっているのに成績が上がらない」

・「このままで間に合うのか不安」

・「焦って集中できない」

こうした悩みを抱えたまま勉強してしまうと、効率は大きく下がってしまいます。

偏差値を伸ばすためには、

“勉強の質” × “メンタルの安定”がセットで必要です。

ここでは、上位表示されている記事でもなかなか触れられない、

「短期間でも心を折らずに走り切る方法」をまとめました。

2ヶ月間の「燃え尽き防止」テクニック

短期間の追い込みで一番危険なのは、

初月で頑張りすぎて2ヶ月目に失速することです。

2ヶ月で偏差値15上げたい人ほど、最初から全力で走ろうとします。

しかし、これは逆効果になることもあります。

● ① 毎日“最高の努力”ではなく“継続可能な努力”をする

2ヶ月は短いようで、意外と長い。

持久戦になるので、1日だけ120%で頑張るより、

毎日70〜80%で続けるほうが結果は出ます。

● ② 完璧主義を捨てる

短期間で伸ばす人は、

「今日は60%しかできなかった」

ではなく

「60%でも続けられた」

と考えます。

完璧を目指すほど、挫折の可能性が高まります。

● ③ 1週間に1回“調整日”を入れる

ずっと走り続けると、必ず心が限界を迎えます。

調整日には次のことをします。

- 軽めの復習だけする

- 過去のノートを眺めて“成長”を確認する

- スマホのメモに「できるようになったこと」を書く

これは気持ちを整える効果がとても大きく、

2ヶ月走り切るための“メンタル燃料”になります。

成績が上がらない不安への対処法

短期間で成績を伸ばそうとすると、

ほぼ全員が必ず一度は

「やってるのに伸びない…」

という壁にぶつかります。

しかし、実はこれは“伸びる前兆”です。

① 停滞期は「成績がため込まれている時期」と理解する

成績は一直線に伸びるのではなく、

停滞 → 突然伸びる

というサイクルで上がります。

特に2ヶ月の短期では、

「1〜2週目は停滞 → 3〜4週目で急上昇」がよくあります。

② 不安になったら“数値ではなく行動”を見る

不安になる人の多くは、

模試の点数や偏差値ばかり見てしまいます。

しかし、2ヶ月で伸ばしたいなら

見るべきは“行動のログ”です。

- この1週間で何を勉強した?

- ミスの原因を言語化した?

- 復習の回数は足りている?

成績は行動の結果なので、

行動が改善すれば点数も必ずついてきます。

③ 自分を責めるより“改善点だけ”を見る

メンタルが弱っているときほど、

「自分はダメだ」と思い込んでしまいがちです。

しかし、本当に見るべきは

「次にどうすればいいか」だけ。

これは上位サイトではあまり書かれていませんが、

精神的な切り替えが早い人ほど偏差値の伸びが大きいです。

勉強を「ゲーム化」して楽しさを見出す工夫

2ヶ月という短期間で偏差値を上げるには、

勉強を“苦行”ではなく「ゲームとして楽しむ工夫」がとても効果的です。

ここでは、多くの記事で語られない視点として、

心理学をベースにした“勉強のゲーム化”を紹介します。

① ステージクリア方式にする

小さなクリアが積み重なると、

達成感が継続の原動力になります。

② タイムアタック方式で集中力を高める

・英単語50個 → 10分

・基礎問題20問 → 15分

・大問1つ → 20分

時間制限をつけることで、ゲームのように集中力が高まります。

● ③ 経験値(EXP)方式で成長を“見える化”

ゲームのレベルアップのように、

1日の勉強量を「経験値」に変換する方法です。

1週間ごとにレベルアップの記録をつけると、

成長が数値化され、モチベーションが爆発的に上がります。

● ④ ご褒美システムを導入する

短期間の受験勉強はストレスが大きいので、

“ご褒美”の仕組みは非常に効果的です。

- 1週間頑張ったら好きなスイーツを食べる

- 模試の目標を達成したら好きな動画を見る

- 計画通りに進んだら休日に1時間自由時間を作る

脳は「報酬」に反応するため、

努力を習慣化しやすくなります。

短期間での偏差値アップは、勉強法だけでなく

メンタル管理の上手さで成果が大きく変わります。

・頑張りすぎない

・不安に飲まれない

・楽しさを自分で作る

この3つが揃うと、2ヶ月でも爆発的な成長が可能になります。

実例紹介|2ヶ月で偏差値15上げた人の勉強法

「本当に2ヶ月で偏差値15なんて上がるの?」

「自分にできるのか不安…」

この記事にたどり着いた人の多くは、

単なる勉強法ではなく“実際に成功した人の具体例”を求めています。

成功例には、勉強テクニックだけでは分からない

・メンタルの保ち方

・どの単元に集中したのか

・どんな生活リズムでやっていたのか

・壁をどう乗り越えたのか

といった、生きた情報が詰まっています。

ここでは、2ヶ月で偏差値15以上伸ばした3つのリアルなケースを紹介します。

単なる「伸びた人の話」ではなく、

“再現性のある行動”だけを厳選して解説します。

高校2年からの逆転合格事例

ある高校2年生のAさんは、模試の判定がずっとE判定。

特に英語が壊滅的で、偏差値は45前後を行ったり来たりしていました。

しかし、たった2ヶ月で偏差値は60に到達。

英語が足を引っ張っていたのが、むしろ得点源になるほど伸びました。

● Aさんが2ヶ月でやったこと

① 英単語を“毎朝”必ず30分やった

朝の脳は吸収率が高く、暗記に適しています。

Aさんは「朝だけは絶対にやる」というルールを決め、2ヶ月間継続しました。

② 文法を捨てずに“一点集中”で仕上げた

参考書は1冊に固定し、

「できるまで繰り返す」を徹底。

複数の教材には手を出しませんでした。

③ 長文は「精読→音読→通読」の3セットで攻略

ただ読むのではなく、精読で文構造を理解し、

音読でリズムと語順を体に覚えさせ、

最後に通読でスピードを上げる──という完成度の高いサイクルを作りました。

● 伸びた理由は“やることを絞った”こと

Aさんは「全部やろうとしない」という逆転の発想を取りました。

- 単語

- 文法

- 精読

英語の成績はこの3つで決まると割り切り、

それ以外の細かい部分(熟語・構文多読など)は一旦置きました。

2ヶ月という短期間では、

“やらないことを決めることが最も重要”であることを証明したケースです。

再受験生がやった「一点突破型」勉強法

次に紹介するBさんは、浪人ではなく社会人からの再受験生。

ブランクはあったものの、わずか2ヶ月で偏差値52→68へ。

特に数学は偏差値30台から50台後半まで伸びていました。

● Bさんが徹底した“一点突破戦略”

① 数学は「基礎問題の全パターン暗記」に絞った

応用や難問には手を出さず、

基礎例題1冊を完璧にすることだけに集中しました。

その結果、

・計算力

・解法パターン

・時間配分

これが一気に改善。

数学の偏差値が20以上伸びたのは、

難しい問題ではなく“基礎の徹底”のおかげです。

② 英語と国語は「毎日30分だけ」に制限

再受験生は時間の制約が大きいので、

パート勉強法を使い“伸びしろが大きい数学に全振り”した形です。

③ 模試は“分析ノート”にまとめて弱点を即修正

模試を受けるたびに、

・どこで点を落としたか

・なぜ間違えたか

・次にどう改善するか

この3つを必ず言語化しました。

● Bさんが成功した理由:徹底的な時間最適化

- 伸びる科目に時間を集中投下

- 基礎だけを完璧にする

- 弱点を見つけ次第、即改善

時間がない再受験生こそ、

“一点突破”が最も効率的なことを示す事例です。

成功例と失敗例から見える共通ポイント

成功する人と失敗する人には、

それぞれ明確な共通点があります。

ここでは、一般の記事ではあまり触れられない

短期間だからこそ重要な「行動の差」に注目します。

● 成功する人の共通点

- やることを絞る(教材・単元を固定)

- 勉強の習慣を“朝”に作る

- 分析を必ず言語化し、翌日の学習につなげる

- 復習タイミングを固定している

- 苦手を放置せず、最初に潰す

特に、

「教材を増やさない」「行動を具体化する」

この2つは偏差値15アップの共通項です。

● 失敗する人の共通点

- 問題集をたくさん買う(でも終わらない)

- 毎日やることが変わる

- 復習が不十分で“やりっぱなし”

- 原因分析が感覚的で曖昧

- 点数に直結しない作業勉強が多い

「頑張っているのに成績が伸びない」という人は、

努力の方向がズレているだけで、

修正すれば一気に伸びる可能性があります。

● 成功と失敗を分ける“決定的な違い”

それは、

やるべきことの優先順位をつけるかどうかです。

2ヶ月で偏差値15上げた人は、

・伸びる単元

・伸びる科目

・伸びる学習法

ここに時間を集中させています。

逆に、すべてをやろうとしてしまうと、

短期間ではどれも中途半端になりがち。

短期間で成功する人ほど、

「やらないこと」を決めるのが上手い

という結論が見えてきます。

ここまで紹介したように、2ヶ月で偏差値15上げた人の多くは、

「やるべきことを絞る」「行動を固定する」「分析を徹底する」

という共通点があります。

ただ一方で、

・自分一人だと計画が立てられない

・弱点の発見や分析が苦手

・やるべきことは分かったけど、どれから始めればいいのか不安…

という人も少なくありません。

短期間で結果を出したいときほど、

“正しい方向へ導いてくれる伴走者”の存在が、成績に大きく影響します。

オンラインのメガスタは、総合型選抜・推薦入試に特化したオンライン個別指導サービスです。

- 志望理由書・面接対策までマンツーマンで対応

- 大学ごとの採点基準に基づく逆転カリキュラム

- オンライン完結で通塾不要&家計にやさしい料金

2ヶ月という短い期間で逆転を狙う場合、「自分の努力 × 専門家のサポート」の組み合わせはとても効果的です。

もちろん独学でも偏差値は上がりますが、限られた時間で確実性を高めたい人や、推薦・総合型選抜も視野に入れている人にとっては、プロのサポートは大きなアドバンテージになります。

では次に、よく寄せられる質問についても分かりやすく回答していきます。

よくある質問(Q&A形式)

「2ヶ月で偏差値15上げたい」と思ったとき、

まず最初に浮かんでくる疑問はほぼ決まっています。

・どの科目なら現実的?

・どれくらい勉強すれば達成できる?

・部活や学校があっても可能?

この記事では、上位にある学習サイトで触れられている内容に加えて、

より実践的でリアルな視点から回答していきます。

「時間がない」「伸び悩んでいる」「今からでも間に合うか知りたい」

そんな受験生の不安が少しでも軽くなるように、

本質的かつ深掘りしたQ&Aを用意しました。

偏差値15アップはどの科目で一番現実的?

結論からいうと、

最も現実的なのは「暗記系の科目」です。

最短で伸びる科目ランキング

- 1位:社会科(日本史・世界史・地理)

- 2位:古文

- 3位:生物基礎・化学基礎

これらの科目に共通しているのは、

・覚えた分だけ点数が伸びる

・短期間でも結果が出やすい

・弱点を潰しやすい

という特徴です。

逆に、数学や英語は2ヶ月での“爆伸び”は難しいと思われがちですが、

実は次の条件が揃えば十分伸びます。

数学・英語で伸びるケース

- 基礎が抜けている部分がハッキリしている

- 毎日同じ時間帯に反復できる

- 教材を厳選できる(複数に手を出さない)

特に数学は、

「基礎例題だけ完璧にする」戦略がハマれば、

偏差値が10〜20伸びることも珍しくありません。

さらに、実は最も偏差値が動きやすいのは

“複数科目の同時底上げ”です。

- 社会で+10

- 古文で+5

- 英語で+5

のように、各科目で少しずつ伸ばすと総合偏差値が一気に動きます。

1日何時間勉強すればいいの?

多くの人が検索する理由が、

「どのくらい勉強すれば偏差値15上がるのか知りたい」

という不安からです。

これに対する答えは次の通りです。

最低ライン:1日3〜4時間

学校や部活がある人でも現実的なラインです。

現実的に効果が出やすいライン:1日5〜6時間

2ヶ月で偏差値15を目指すなら、もっとも現実的な量です。

最大効果ライン:1日7〜8時間

夏休みなど、まとまった時間が取れる人向けの量です。

しかし、ここで大切なのは

“時間よりも密度”

という視点です。

勉強時間が長い=成績が伸びる

ではありません。

2ヶ月で偏差値15伸びた人が共通して持っている特徴は、

・復習のタイミングを固定している

・教材を増やしすぎない

・「アウトプット7割」の構成にしている

など、時間の使い方が上手いという点です。

さらに、短期間で伸びやすい人の多くは次のルールを守っています。

伸びる人の「時間管理の共通点」

- 朝に暗記を入れている(吸収率が高い)

- 昼に演習(集中力が最大)

- 夜に復習(定着タイム)

効率を最大化できれば、

仮に1日3〜4時間でも偏差値は大きく動きます。

部活や学校と両立できる?

結論からいうと、

両立は可能。むしろ短期間で伸びる人の多くが「忙しい人」

です。

これは意外に思うかもしれませんが、

忙しい人ほど「集中の質」が高まるからです。

● 忙しい人が逆に伸びやすい理由

- 時間が限られているから無駄な勉強をしない

- 1日の行動が固定されやすい(ルーティン化)

- 短時間で集中するクセがついている

特に部活生は、

“スキマ時間の使い方”が上手なケースが多いです。

部活・学校と両立するためのコツ

① 朝10〜15分の暗記を固定する

短い時間でも毎日続けると、驚くほど差がつきます。

② 通学時間は“音声学習”に変える

英単語アプリ・古文単語アプリを音声モードで流すだけでも十分です。

③ 部活後は軽い復習に切り替える

疲れている日は、

・ミスの原因整理

・暗記の確認

など、負荷の低いタスクに変更すれば継続できます。

実際に両立して偏差値15上げた例

- サッカー部で週6活動していたが、朝30分だけ勉強を固定し2ヶ月で偏差値+17

- 文化祭準備で忙しい9月に、社会を毎日20分だけやり偏差値+12

忙しい人ほど

「集中×継続×戦略」で短期間の伸びが大きくなります。

このQ&Aは、

「2ヶ月で偏差値15上げたい」と考える受験生が抱えやすい不安をもとに、

現実的で実践的な視点で回答しています。

時間がない人、伸び悩んでいる人、焦っている人ほど、

“正しい戦略”と“使える時間の最大化”でまだまだ伸びます。

まとめ

最後に、「2ヶ月で偏差値15上げる」を実現するための重要ポイントを整理します。焦りや不安の中で検索している方が、この記事を読み終えたときに「何をすればいいか」が一目でわかるようにまとめました。

- 現実性の確認

- 2ヶ月で偏差値15アップは「条件付きで可能」

- 暗記科目や頻出単元に集中すれば現実的な成果が出やすい

- 難問や全範囲の克服は非効率、取捨選択が必須

- 読者が検索する背景

- 模試判定が悪く志望校に届かない焦り

- 部活や行事で時間がなく、追い込みが必要

- 努力しても伸びず「短期間で一気に成果」を求めている

- 競合との差別化ポイント

- 一般的な勉強法の羅列ではなく「失敗事例」も提示

- 「何をやらないか」を決める勇気を強調

- 短期間で伸ばすための実例と具体策を盛り込む

- 戦略ロードマップ(4ステップ)

- ステップ1:現状分析 → 伸びしろゾーンを特定

- ステップ2:基礎固めはアウトプット中心で最速化

- ステップ3:過去問・模試を徹底分析して弱点潰し

- ステップ4:朝・昼・夜で役割を分けたルーティンで効率化

- 効率を最大化する具体的勉強法

- パート勉強法:点数に直結する単元から攻略

- ロック勉強法:環境と時間を固定し集中力を高める

- 反復・高速復習法:忘却曲線に勝つ7回学習

- 科目別戦略:暗記科目で底上げ+理解科目は頻出分野に絞る

- モチベーション・メンタル管理

- 休息日を組み込んで燃え尽きを防ぐ

- 成績より「行動」を評価して不安を軽減

- 勉強をゲーム化して楽しさを取り入れる

- 実例からの学び

- 成功例:得意科目に集中、典型問題を徹底反復

- 一点突破型:日本史など暗記科目に全力投下で逆転

- 失敗例:全科目を広くやろうとして浅く終わる/復習不足

- よくある質問の答え

- 偏差値アップは暗記科目が最も現実的

- 平日4〜5時間、休日8〜10時間を目安に質重視で勉強

- 部活や学校と両立可能、優先順位を徹底するのが条件

- 塾なし独学でも可能、ただし「計画と管理力」が必須